Journal

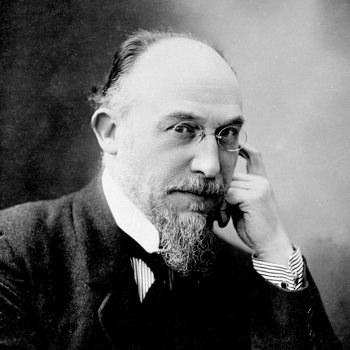

Erik Satie par Christian Wasselin (Folio biographies) – Satie-été – Compte rendu

On savait Christian Wasselin berliozien, voici qu’on le découvre satien… ou bien faut-il plutôt dire satiste ? satique ? satiné ? (in)satiable ? Notre éminent confrère nous pardonnera sans doute de jouer ainsi sur les mots, d’abord parce que le calembour abonde sous sa plume (« jamais un pierrot ne le fit pouffer, jamais un jacques ne le dérida »…), ensuite et surtout parce que Satie lui-même prête le flanc à pareil traitement, lui qui reste notamment célèbre pour les annotations surréalistes avant l’heure dont il eu soin de peindre et d’orner sa musique (du moins jusqu’en 1919). Face à ces indications poético-bouffonnes (« ouvrez la tête », « munissez-vous de clairvoyance »…), Arnold Schoenberg crut bon, à Vienne en 1922, d’en donner lecture pendant l’interprétation des Descriptions automatiques et autres pièces, mais cette « Pierrot-lunarisation » de ses œuvres pour piano n’eut pas l’heur de plaire à Satie.

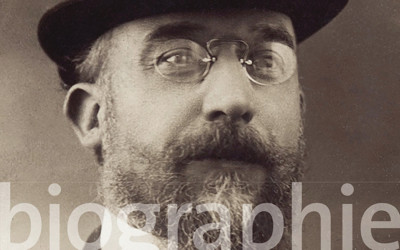

© wikipedia.org

Le mystère demeure

Puisqu’il mourut le 1er juillet 1925, cet été est évidemment celui du centenaire : sera-t-il dûment commémoré ? Au moins les éditions Gallimard auront-elles eu soin d’ajouter à leur série « folio biographies » ce volume de trois cents pages dans lequel Christian Wasselin s’efforce de coudre ensemble les différents visages de celui qui, tantôt potache, tantôt mystique, se qualifiait lui-même de « prétentieux crétin » et de « vieux bolchéviste ». La tâche n’était pas aisée, car le mystère continue à entourer le personnage, malgré tous les travaux qui lui ont été consacrés.

Notre confrère cite d’ailleurs fréquemment ses prédécesseurs, à commencer par celle qui fut la grande-prêtresse du satisme, la musicologue Ornella Volta, sans oublier Jean-Pierre Armengaud ou Vincent Lajoinie, sans se priver d’exprimer ses désaccords, notamment lorsqu’il ne partage pas leur admiration pour telle ou telle œuvre qu’il juge moins inspirée que d’autres ne l’affirment. En bon Parisien (d’adoption), Christian Wasselin a aussi enquêté sur le terrain, et l’on lit entre ses lignes qu’il a arpenté le pavé de Montmartre comme celui d’Arcueil, sur les traces de ce natif d’Honfleur, fils d’une mère anglo-écossaise.

Rien d’une hagiographie

Tout comme on s’étonne que Satie ait pu ignorer les créations de son contemporain Boronali lorsqu’il déclara en 1916 « Nous ne possédons aucune peinture, aucune sculpture faite par un animal » dans une conférence sur « Les animaux dans la musique », on pourra toujours s’amuser à contester tel ou tel propos de Christian Wasselin, comme lorsqu’il affirme, page 213, l’inexistence de tout lien entre Satie et le pays de Granados et d’Albéniz, pas plus qu’entre « Satie et la Mongolie ou Satie et l’Alaska » : un démenti ne lui est-il pas infligé par le troisième numéro des Croquis et agaceries d’un gros bonhomme en bois, délicieusement intitulé « Españaña », en hommage irrévérencieux à Chabrier ? Dans cet ouvrage qui n’a rien d’une hagiographie, Satie est évalué avec la plus grande honnêteté intellectuelle : si apprécié qu’il soit aujourd’hui, notamment des pianistes débutants dont il sollicite rarement la virtuosité, le maître d’Arcueil ne se situe pas sur le même plan que Debussy, son ami et orchestrateur (1), ou Stravinsky, auquel il succéda pourtant dans la chronique des scandales parisiens, grâce à Cocteau, Picasso et Parade.

Laurent Bury

> Les prochains concerts "Satie" <

(1) Debussy orchestra les Gymnopédies nos 1 & 3 en février 1897

Erik Satie, 340 pages, folio biographies, avril 2025

Derniers articles

-

06 Février 2026Laurent BURY

-

04 Février 2026Jacqueline THUILLEUX

-

04 Février 2026Jean-Guillaume LEBRUN