Journal

Les Archives du Siècle Romantique (94) – L’Ancêtre de Camille Saint-Saëns à l’Opéra-Comique commentée par Camille Bellaigue (Revue des deux mondes, 14 février 1911)

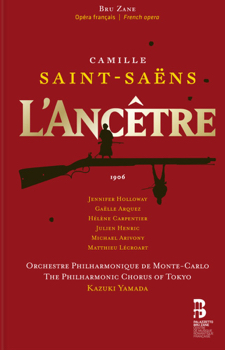

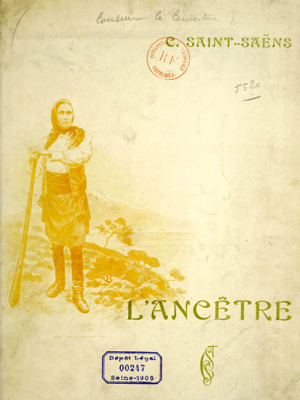

Longtemps Camille Saint-Saëns compositeur lyrique n’aura été que « l’auteur de Samson et Dalila » ... Jusqu’à ce que, il y a une douzaine d’années, le Palazzetto Bru Zane ne se lance dans l’exploration intégrale d’un pan aussi essentiel que méconnu de la production du Français. Et Les Barbares, Le Timbre d’argent, La Princesse jaune, Phryné, Déjanire de révéler l’un après l’autre leurs beautés ... La découverte se poursuit avec L’Ancêtre, ouvrage de 1905, dont nous vous avions annoncé la recréation à Monte-Carlo le 6 octobre 2024 par le biais du n° 85 des Archives du Siècle Romantique – l’écho de la première de l’ouvrage sur le Rocher, le 24 février 1906, sous la plume de Gabriel Fauré (1).

L’Ancêtre : le titre peut de prime abord sembler bien sage, sinon un tantinet poussiéreux. Se méfier des apparences ... Dans son compte-rendu de la version de concert monégasque (2), Laurent Bury vous avait dit l’incroyable force dramatique, l’originalité et les audaces de l’avant-dernier l’opéra de Saint-Saëns, comme l’exceptionnel niveau de l’équipe réunie pour sa renaissance sur les lieux de sa première.

Un premier enregistrement mondial à ne pas manquer !

Kazuki Yamada © Sasha Gusov - OPMC

Drame lyrique en trois actes sur un livret de Lucien Augé de Lassus, L’Ancêtre conte une histoire de vendetta en Corse sous l'Empire et a trouvé en Jennifer Holloway, Gaëlle Arquez, Hélène Carpentier, Julien Henric, Michael Arvony, Matthieu Lécroart, Yui Yoishini et le Chœur Philharmonique de Tokyo (d’une qualité de diction épatante !) des interprètes aussi engagés que crédibles. Un premier enregistrement mondial à ne pas manquer !

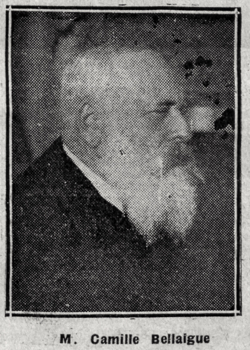

Camille Bellaigue (1858-1930) - Comœdia 15 08 1930 © Gallica - BnF

> Les prochains concerts "Saint-Saëns" <

Quant aux Archives du Siècle Romantique, elles profitent de cette sortie pour consacrer leur n° 94 au commentaire que Camille Bellaigue, cinq ans après la création monégasque, livra dans la Revue des Deux Mondes (à laquelle il collaborait depuis 1885) à la suite de la reprise parisienne de l’ouvrage sur la scène de l’Opéra-Comique.

Grâce au Palazzetto Bru Zane et aux forces réunies à Monte-Carlo, L’Ancêtre a repris vie. Il lui reste maintenant à trouver un directeur d’opéra prêt à se lancer dans l’aventure d’une version scénique ...

Alain Cochard

*

Jennifer Holloway, interprète de Nunciata en octobre 2024 à Monte-Carlo © Simon Pauly

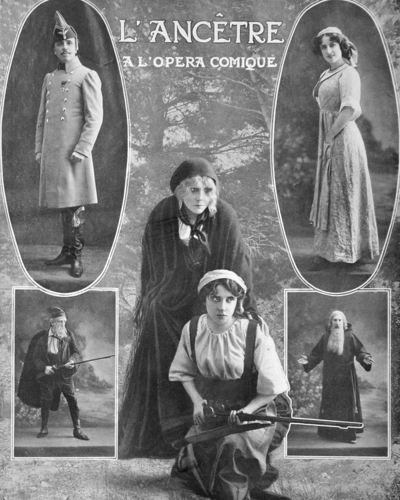

L’Ancêtre à l’Opéra-Comique de Paris, par Camille Bellaigue - Revue des deux mondes, 14 février 1911

L’Ancêtre, de M. Saint-Saëns, comme le Don Quichotte de M. Massenet, appartient au répertoire monégasque, c’est-à-dire à la série des opéras composés par nos grands musiciens pour le théâtre du petit État. « Monaco, » nous apprenait-on naguère, au collège, « colonie phénicienne, ainsi nommée de l’un des noms d’Hercule, Μονοῖϰος, qui n’a qu’une demeure. » Tout de même, il doit y en avoir plus d’une en la noble maison. L’Ancêtre est supérieur à Don Quichotte, et d’un étage, ou d’un étage plus haut.

Le drame de M. Augé de Lassus a pour sujet, – et, se passant en Corse, pour sujet inévitable, – une vendetta, laquelle manque son but, ou son coup, par suite de la fatigue visuelle de la vengeresse. Nous nous expliquerons à la fin sur ce point particulier et capital, Mais d’abord, en d’autres termes, un peu moins ramassés, voici l’histoire.

Mortels ennemis

Un jeune officier du premier Empire, Tebaldo Pietranera, vient, entre deux campagnes, revoir son île natale. Il y retrouve, également fidèles, ses amitiés, ses amours et ses haines. D’abord un brave homme d’ermite, le Père Raphaël, autrefois un peu gardien de son enfance ; puis la douce Margarita, le rêve et l’espoir de sa jeunesse ; enfin la famille des Fabiani, mortels ennemis de sa propre famille, et dont Margarita, par malheur, est quelque chose comme la fille adoptive. Entre l’une et l’autre gens il y a du sang, par l’une et l’autre répandu. Le saint ermite se propose d’en effacer la dernière trace et, nouveau frère Laurent, de réconcilier sous sa main bénissante les Capulets et les Montaigus du maquis. Tous ils vont consentir au pardon réciproque ; seule une vieille aïeule des Fabiani, Nunciata, « l’ancêtre, » – j’aimerais mieux « l’aïeule, » – pleurant toujours un fils tué naguère, s’y refuse et rallume des deux côtés l’homicide

fureur.

Erreur de tir

Celle-ci fait bientôt une victime nouvelle. Attiré dans un guet-apens, Tebaldo, pour se défendre, frappe son agresseur, le petit-fils de Nunciata. Maintenant, deux fois vengeresse, c’est à sa petite-fille, à la sœur du défunt, Vanina, que la mère et grand’mère imposera le devoir des doubles représailles. Un vieux serviteur arme de son fusil le bras de sa jeune maîtresse. Mais, apprenant le nom du meurtrier, Vanina pense mourir, car, en secret, elle l’aime.

Elle le cherche pourtant, et l’épie, défaillante. Sur le seuil d’une chapelle où tout à l’heure il est entré, sa main a déposé son arme. Soudain sa main la ressaisit. L’aïeule est survenue, conseillère implacable ; et puis, et surtout, deux voix ont parlé dans la chapelle, celle de Tebaldo et celle de Margarita, échangeant devant l’ermite les sermens d’un amour que la malheureuse ignorait. Tous les deux, enlacés, ils sortent, passent devant elle, et, décidément inégale à son horrible tâche, elle les laisse passer, et s’enfuit. La vieille alors, indignée et méprisante, ramasse le fusil et pareille à l’une de ces Erinnyes, à l’une de ces « chiennes » que nous montre Eschyle, elle suit pas à pas la trace maudite. Bientôt retentit un coup de feu… Ce n’est pas Tebaldo qu’il a frappé à mort, c’est Vanina.

Mais la cause, la cause d’une aussi déplorable erreur de tir ? Les mauvais yeux de la terrible mère-grand. Ils avaient, parait-il, été mentionnés antérieurement. Que voulez-vous ! Depuis que chanteurs et chanteuses parlent plutôt qu’ils ne chantent, on entend moins que jamais ce qu’ils disent. Alors nous ne savions pas… Et c’est pourquoi tout d’abord nous ne voyons pas très clair, nous non plus, dans ce dénouement imprévu. Il nous fait penser, révérence gardée, au postulat de l’Œil crevé : « Quand je tire, je n’ai pas besoin de viser, » disait – à peu près – un archer. Et la princesse, placée derrière lui, recevait la flèche dans l’œil. Sans compter que, même expliquée, l’erreur ne fait pas compte. La petite-fille, au lieu du meurtrier du petit-fils ! Il y a maldonne. Tout est à recommencer. Espérons que Tebaldo, son congé fini, tombera dans quelque bataille. Par là, dans la mesure du possible, les choses seront enfin rétablies, ou réparées.

Quelle assurance et quel aplomb !

L’adage du fabuliste : « Tout établissement vient tard et dure peu, » n’est pas vrai de l’auteur de l’Ancêtre (nous parlons maintenant du musicien) et de son œuvre en général. Établie tout de suite, il y a déjà longtemps, cette œuvre dure encore aujourd’hui. C’est qu’elle est fondée sur des bases solides, classiques, au sens du mot le plus simple et le plus fort. La musique de M. Saint-Saëns assurément s’est élevée plus haut, étendue plus loin naguère. Mais quelle assurance et quel aplomb, quelle tenue et quel style elle garde toujours ! Quelle sécurité d’abord, – oui, tout d’abord, – elle nous inspire ! Dès les premières mesures de l’Ancêtre, sans hésiter, sans tâtonner, elle commence. Ayant quelque chose à dire, elle le dit ; elle s’énonce, elle s’ordonne, elle s’organise aussitôt, et cette franchise, cette décision, cette promptitude, encore une fois tout cela n’appartient qu’aux maîtres, artistes ou écrivains, que nous appelons classiques. À cet égard-là, comme début et comme départ, comme période composée et construite, la première page de l’Ancêtre pourrait servir déjà d’exemple et de leçon. Thèmes et timbres, dessin et couleur, tout y est précis et vigoureux.

Mainte fois, écoutant l’orchestre de M. Saint-Saëns, il nous souvient de cette question ingénue qu’adressait naguère un des vétérans de la critique musicale à l’un des nouveaux, des plus nouveaux, qui s’en effara : « Pourriez-vous me dire en quel ton l’école moderne écrit pour le quatuor ? » En tous les tons, M. Saint-Saëns écrit avec la même complaisance et la même perfection pour ce groupe fondamental de l’orchestre où sa musique s’appuie.

Une poésie pleine de santé

Le premier acte de l’Ancêtre commence par un épisode assez franciscain, homélie du Père Raphaël à ses abeilles. La musique en est bruissante et légère, ainsi qu’il convient, d’ailleurs beaucoup moins pareille qu’on ne l’a dit à celle du Waldweben de Siegfried. Mille atomes dansent et vibrent dans le rayon sonore, y forment un monde d’harmonies à tout instant renouvelé. Mais des notes plus stables et plus graves, notes de la voix, autres notes de l’orchestre, sont là pour assurer, soutenir cet univers changeant et mêler en nous, de la façon la plus heureuse, la sensation de la consistance à celle de la fluidité. Poésie de la forêt, poésie de la niche, et du miel, et des ailes ; mais, comme disait un jour Henri Heine et justement à propos d’un de nos vieux musiciens, poésie à la française, sans morbidezza, poésie jouissant d’une bonne santé.

De la musique, et de la meilleure

De même le monologue de l’ermite aviculteur, Aristée monacal, peut bien n’avoir plus rien d’un « air » à la vieille mode. La phrase musicale s’y développe sans reprise ni retour. Elle y obéit pourtant aux principes, à l’ordre mystérieux de cette discipline éternelle, qui survit à l’ancienne loi. De la musique, il y a beaucoup de musique, dans le premier acte de l’Ancêtre : voire de la musique militaire, et de la meilleure. Saccadés, pointés et piqués autant que ceux de l’ermite étaient unis et comme étalés, les discours du petit soldat ont de la jeunesse, de la désinvolture et de la crânerie. La Marseillaise y est insérée en passant, et comme au vol, de vive et spirituelle façon. M. Saint-Saëns n’est jamais à court de rien, même d’esprit. Il ne craint pas le badinage et la malice : témoin le duetto (souvenirs d’enfance et promesses d’amour) entre le jeune guerrier et sa payse. Nous avons ici l’une des pages, assez nombreuses dans l’œuvre de l’artiste, où, le grand musicien, avec une sorte de coquetterie ironique, semble se plaire à côtoyer la banalité, celle au moins de la mélodie. Mais il y échappe aussitôt, soit par un ingénieux détour de la mélodie elle-même, soit, comme ici, par l’agrément d’un rythme, d’une harmonie, d’un timbre qui vient, à l’improviste, la relever.

Quand s’esquisse une véritable symphonie

Musique de théâtre, la musique de ce premier acte ne laisse pas d’avoir aussi l’intérêt en quelque sorte spécifique de la musique pure. Intérêt supérieur, auquel il ne nous déplaît pas de voir sacrifier de temps en temps l’action elle-même. Ces retards heureux nous valent une belle prière (pour solo et chœur), à demi déclamée et mélodique à demi, avec le mot : Seigneur ! retombant trois fois sur de nobles accords. Ceux d’entre nous qui demandent trop aux livrets en général ont fort malmené celui de M. Augé de Lassus. Ayons moins de rigueur, ou plus d’indifférence, puisqu’il suffit à M. Saint-Saëns d’un mouvement de scène quelconque, de deux groupes de choristes, Pietranera et Fabiani, entrant chacun d’un côté, pour esquisser, instrumentale et chantante, une véritable symphonie. « Tu fais cela, musique ! » chantait le pauvre Bordes sur des vers de Shakespeare, en un délicieux madrigal à la gloire de son art bien-aimé.

Le Leitmotif en fond de tableau

Dans les deux actes suivants de l’Ancêtre, la musique a fait encore d’autres choses, de moindre importance. Pour des raisons diverses, d’ordre récitatif, lyrique, choral, ce n’est point une chose à dédaigner que le vocero de la grand’mère. Et le musicien de l’Ancêtre, après celui d’Henry VIII, après celui de Proserpine, a voulu terminer son œuvre par un ensemble dramatique et vocal. Il y a dans Fidelio un quatuor « du pistolet. » L’Ancêtre a son quatuor « du fusil, » qui ne porte pas aussi loin tout de même. Un mot seulement sur ce dernier. M. Saint-Saëns écrivait récemment à l’un de ses admirateurs : « Dans toutes mes œuvres théâtrales, j’ai usé largement du Leitmotif ; non par caprice, mais par principe ; seulement, tandis que Wagner le met au premier plan, j’en fais le fond du tableau, laissant au premier plan la partie vocale, traitée vocalement, autant que le permet la vérité scénique. Dans Proserpine, notamment, ce système est poussé à l’extrême. » Et le maître, à la fin de sa lettre, semblait regretter qu’on n’eût point assez pris garde à cela. Qu’il se console. Le quatuor final de l’Ancêtre est fait avec le thème, transformé comme rythme, comme ton, comme accompagnement, du duetto d’amour. Et nous savons un auditeur, au moins, qui s’en est bien aperçu.

Rien à dire des interprètes de l’Ancêtre. Si, de l’un d’eux, beaucoup de mal, trop de mal. Silence !

CAMILLE BELLAIGUE

(NB les intertitres ne figurent pas dans l’article original)

(1) www.concertclassic.com/article/les-archives-du-siecle-romantique-85-gabriel-faure-temoin-de-la-creation-de-lancetre-de

(2) www.concertclassic.com/article/lancetre-de-saint-saens-monte-carlo-les-bons-princes-font-les-bons-amis-compte-rendu

(3) 2CD PBZ/Opéra français (n°44) // bru-zane.com/fr/pubblicazione/lancetre/#

Illustration : Camille Saint-Saëns dans L'Assiette au beurre (27 sept. 1902) © Gallica-BnF (détail)

Derniers articles

-

01 Février 2026Alain COCHARD

-

01 Février 2026Michel ROUBINET

-

28 Janvier 2026Laurent BURY