Journal

Turandot au Grand Théâtre de Genève – L’enchantement numérique – Compte-rendu

Partout dans Genève cette Turandot est annoncée comme la rencontre de l’opéra et de Hunger Games. Une accroche réductrice tant le travail visuel du collectif nippon teamLab dépasse ce clin d’œil fait aux gamers. Mondialement connu pour leur approche immersive des arts numériques, (La Grande Halle de la Villette se souvient encore du décoiffant BorderLess de 2018), ils offrent un spectacle total qui aurait rendu Wagner jaloux.

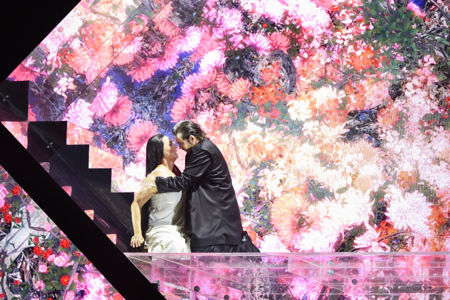

Pour sa première rencontre avec le monde lyrique, l’équipe convoque un imaginaire asiatique identifiable par tous mais traité avec finesse. Jouissive relecture de la Vague d’Hokusai au final du premier acte, lorsque monte le désir de Calaf pour Turandot. Inoubliable floraison de pivoines numériques pour la reconnaissance enamourée du prince et de la souveraine frigide. Pieuvre d’idéogrammes durant le trio des ministres. Multiplication de faisceaux lasers irradiant scène et salle, dessinant lune, trou noir cosmique et autres noces stellaires sous le lustre sidéral du Grand Théâtre (La Voie lactée, œuvre de Jacek Stryjenski). L’irradiation fait lever les têtes et murmurer une assistance conquise.

© Magali Dougados - GTG

Les costumes de Kimie Nakano multiplient les références à un imaginaire tout aussi débordant. Enveloppantes chasubles issues du film Dune de Denis Villeneuve, vierges préraphaélites, couleurs paraissant surgir de la palette de Ramon Casas ou de Singer Sargent, deux peintres contemporains de Puccini, masques façon docteur de la peste, corps athlétiques de guerriers tatars, origamis inquiétants, tout concourt à plonger le public dans cette Asie fantasmagorique où l’on dévore des bentos et du canard laqué sur les pierres tombales.

Le travail numérique est millimétré selon chaque nuance, chaque évolution tonale. Une tournette monumentale montre une pyramide de miroirs, lieu de l’intime, puis deux cages emprisonnant le peuple, hommes en bas et femmes en haut. Ce dispositif offre au chœur du Grand Théâtre toute latitude pour exprimer ses impressionnantes capacités. Les dix-huit jeunes filles de la Maîtrise du conservatoire de Genève sont les seules à être actives sur scène, sorte de vierges vibrionnant dans le gynécée de la Cité Interdite.

Le propos de Daniel Kramer est simpliste mais efficace. Des femmes puissantes règnent sur des hommes qu’elles ont rendu impuissants. Il nous rappelle que le personnel du palais impérial était constitué d’eunuques. Cette castration des mâles sont soumis est une réponse au viol jadis subi par l’ancêtre de Turandot, et depuis lors jamais pardonné. C’est l’occasion d’une scène forte, au premier acte, quand l’héritière, sorte de reine mère insecte, surgi d’un cocon pour mettre à mort, armé d’immenses ongles rouge, un prince de Perse écartelé. Que l’on se rassure, Kramer n’exhibe pas des phallus mais des grappes de fleurs en guise de génitoires. L’univers de Turandot, à la fois cauchemar fleuri et laboratoire vénéneux, est mu par cette vengeance obsessionnelle. Seul le sacrifice de toute la cour permettra d’annihiler ce monde soumis à son metoo pervers.

Antonio Fogliani © Susanne Diesner

Cette expérience visuelle se double, pour beaucoup, d’une découverte : celle du rarissime final de Turandot par Luciano Berio. Oubliée la pompe grandiose d’Alfano, l’œuvre se clôt dans une amertume crépusculaire où Puccini prend des teintes de Lulu et d’Elektra. À la tête de l’Orchestre de la Suisse Romande, Antonio Fogliani, n’écrase pas sous les masses sonores mais cisèle chaque détail, pupitre par pupitre.

© Magali Dougados - GTG

Avoir choisi pour le rôle-titre Ingela Brimberg qui a été ici même, cette saison, Elektra, établi un lien fort entre ces différents styles. Mais la soprano suédoise a semblé, pour sa prise de rôle en ce soir de première, débordée par les écrasantes nécessités de la partition. Qui ne tremblerait d’attaquer, face à une salle pleine à craquer, le terrifiant « In questa reggia » ? Car les moyens vocaux ne lui manquent pas face à l’écrasant Calaf du roumain Teodor Ilincai. Plus qu’un lirico spinto, c’est un heldentenor que l’on entend, et qui n’omet pas tendresse et douceur dans son Nessum dorma.

La Liu de Francesca Dotto est un miracle de notes filées, d’émotion retenue, de tendresse ardente. On lui prête d’autant plus attention que Daniel Kramer revisite finement la scène du suicide, Turandot faisant torturer Calaf devant Liu, rajoutant aux plaies physiques la cruauté morale. En Timur, la basse chinoise Liang Li allie les couleurs du bronze et la puissance d’un roc. Quant aux trois ministres, très sollicités par la mise en scène, Simone Del Savio, Sam Furness et Julien Henric sont épatants. Tout comme le bref rôle du mandarin assumé par Marc Mazuir.

Il ne faut donc pas rater cette Turandot réinventée par teamLab et qui renvoie le maping video au magasin des accessoires. On se prend même à imaginer ce que le collectif nippon pourrait tirer d’espaces scéniques comme Vérone, Orange, voire Bregenz ou Bayreuth.

Vincent Borel

Puccini : Turandot (final L. Berio) – Genève, Grand Théâtre, 20 juin, 20h ; prochaines représentations les 22, 24, 26 29 juin, 1er et 3 juillet 2022

www.gtg.ch/saison-21-22/turandot/

Photo © Magali Dougados - GTG

Derniers articles

-

12 Mars 2026Laurent BURY

-

11 Mars 2026Laurent BURY

-

10 Mars 2026Thierry GEFFROTIN