Journal

Sur un air d’antique

Sur un air d’antique

En prélude à la création du Daphnis et Chloé de Benjamin Millepied à l’Opéra de Paris, le 10 mai 2014, un petit voyage chorégraphique sur le mode du retour à l’antique.

Du royal Apollon Louis le Quatorzième aux nouvelles glissades de Benjamin Millepied pour Daphnis et Chloé, la danse n’en finit pas de puiser dans le panier de l’antique. De la création du prochain directeur de la danse à l’Opéra de Paris, on ne dira certes pas qu’il cherche à retrouver quelque filiation stricte avec le thème tant de fois mis en pas, depuis que Ravel composa son ballet à la demande de Diaghilev en 1912, Mais les noms des héros restent des invites, ouvrant la porte d’une vaste mémoire jamais vidée, tout comme l’Orphée et Eurydice de Pina Bausch, donnée presque parallèlement sur la scène du Palais Garnier.

Innombrables sont les créateurs, qui dans le ballet comme dans les autres arts, auront voulu étoffer la nouveauté de leur vision avec l’évocation de lointains ancêtres, gardant la pérennité des émotions, tout en modifiant la forme. Aux sources de la tragédie classique et du ballet baroque, la Renaissance aura ramené des héros oubliés, porteurs de hauts faits, de gloire et de folle bravoure, de drames vécus avec une envergure qui donnent à la représentation des plus sombres passions une force libératrice pour le spectateur. Ensuite, au fil des siècles et des modes, on aura tout fait remonter de la matrice gréco-romaine : les mythes fondateurs, les forces chtoniennes, les légendes venues d’un monde moins vieux, plus brut, qui ose imbriquer les actes des hommes et des dieux, la puissance poétique des symboles et, au XXe siècle, une sensualité enfin libérée, rappel d’un temps où les religions du Livre n’avaient pas imposé leur contrainte au corps. Pour la danse, une sorte de paradis perdu, essentiellement méditerranéen, car les chorégraphes, baroques, classiques ou contemporains n’auront guère recours aux sagas nordiques ou germaniques pour étoffer leur imagination. Le romantisme seul, y trouvera ses esprits, mais non ses géants.

La naissance du ballet dramatique

Pour ouvrir l’ère de ce qui, après la danse baroque et ses emprunts aux dieux, va devenir le ballet dans toute son expressivité, voici Médée et Jason de Noverre, père nourricier du ballet d’action. L’œuvre est créée en 1763 à Stuttgart. Avec Noverre, qui fustige la danse d’exécution mécanique et les afféteries qui en font un divertissement sans envergure, le ballet pousse la grande porte : Noverre aime le drame, les violentes secousses de l’âme et du corps, dont l’antique lui donne des exemples conservés par les siècles.

L’Egypte ou le Proche Orient auront aussi inspiré les XIXe et XXe siècles, mais surtout pour les musiciens et hommes de lettres, travaillés par la fibre exotique, que bizarrement le ballet exploitera moins malgré la tentation : Fokine y cédera cependant avec Cléopâtre (1909) et Schéhérazade (1910), Lifar plus tard avec Ishtar (1941) et David Triomphant (1936). Ils seront aspirés par la séduction d’un Orient antique lourd et fatal, historique avec Fokine, initiatique chez Lifar, détourné plus tard chez Béjart qui fera du Salomé de Wilde et Strauss un miroir grossissant pour l’ego du prodigieux Patrick Dupond, travesti en acteur de Kabuki pour la circonstance. Mais le panier laissé par la mythologie et l’histoire occidentale, rouvert depuis que la Renaissance a dévoilé le rêve grec et assumé l’empreinte romaine, reste la source majeure d’emprunts symboliques ou anecdotiques.

Héros révolutionnaires

Sous la Révolution, le ballet d’action s’affirme, et Psyché, Télémaque, en 1790, puis Bacchus et Ariane en 1791, suivis de Daphnis et Pandore en 1803, tous de Pierre Gardel, plaisent à l’Opéra de Paris, tout comme le Pygmalion de Milon : l’allusion à l’exemple antique n’est ici qu’une adéquation à l’orthodoxie révolutionnaire, tout comme la spectaculaire alliance de Beethoven et de Vigano à Vienne en 1801 pour les Créatures de Prométhée, où le mythe est détourné en hommage à Bonaparte, nouveau titan apportant la libération à l’humanité. Quant au Premier Empire, marqué par le retour iconographique aux codes grecs et romains et par une égyptomanie frénétique, il ne laisse guère de marque dans la chorégraphie sinon un Vénus et Adonis en 1808, encore de Gardel, et autre Vertumne et Pomone, œuvres sans substance sinon celle que leur confère l’allégorie prisée par le régime. Heureusement l’époque a libéré le corps et c’est déjà un grand jeté de plus vers l’ère d’une danse à message. Mais les dieux et déesses quittent la scène, balayés par les pieds menus et entravés de la Sylphide, en 1832. Le romantisme triomphant bannit nymphes, tuniques et bandeaux et ne veut plus voir que lutins, sorcières, willis et fantômes hantant landes celtiques et forêts nordiques : la scène appartient désormais aux esprits.

Le retour des dieux, des nymphes et des faunes

Il faut attendre 1876, avec Sylvia ou la nymphe de Diane, de Mérante, pour un modestement bourgeois retour à l’antique : premier ballet créé au Palais Garnier après son ouverture l’année précédente, il s’agit encore d’une œuvre de conception romantique par sa structure et son ton, d’autant que la musique de Delibes y dispense un lyrisme délicat (en 1877, Tchaïkovski put écrire : « si j’avais eu connaissance de cette musique, je n’aurais pas composé le Lac des Cygnes »). Mais tout de même, l’histoire se réfère au récit du Tasse, pétri de réminiscences romaines, et naïades et dryades y font un retour remarqué. La chasseresse sera reprise en mains sur de multiples scènes européennes, et à Paris, Serge Lifar, en 1941 puis Violette Verdy en 1979, lui donneront de nouveaux atours. Mais il faudra encore 1997, avec John Neumeier, pour que l’étrange et cruelle histoire trouve sa corde sensible et acquière une intensité nouvelle: en la réinterprétant comme une fable d’aujourd’hui, mais étayée de quelques références stylistiques, colonnes, arcs, hermès, le chorégraphe conserve la partition chorégraphique sur sa portée d’origine !

La grande révolution, non plus des titres et des thèmes mais de la substance même, et d’une tentative pour retrouver le geste antique, c’est à deux américaines qu’on la doit, Loïe Fuller et sa cadette de quinze ans, Isadora Duncan ; la première, essentiellement décorative, ensorcelle le monde comme une artiste de music hall, faisant vibrer autour d’elle des dizaines, parfois des centaines de mètres de mousseline. On ne s’étonnera pas que Florent Schmitt ait composé sa Tragédie de Salomé pour cette créature aérienne sortie des carcans du corset. Isadora ensuite fascine la Belle Epoque, opérant son retour à l’antique dans un besoin de naturel, utopie dont la danseuse, imprégnée jusqu’au bout de ses pieds nus foulant l’herbe et de ses tuniques forcément blanches, essaie de faire une révolution : l’apologie du mouvement qu’elle prône, naïvement inspiré du rapport antique à la nature, semble disparaître avec la mort tragique de sa créatrice, qui n’a guère laissé d’école.

Pourtant il ne s’agit pas d’un épiphénomène : Isadora Duncan a laissé une traînée fructueuse en Russie lors de son voyage à Saint Petersburg, en 1905, et Michel Fokine, le grand chorégraphe de l’épopée des Ballets Russes qui s’annonce pour les années suivantes, s’en trouve profondément marqué. Sa gestique qui déploie des bras souples, des cambrés ondoyants, et déhanche les corps, tout en gardant présente la technique classique -Nijinski en sera le plus glorieux exemple-, Fokine va la mettre au service d’Acis et Galatée, dès 1905, et devra se battre pour imposer un tel sujet à l’Académie impériale russe! Suivront, écrits pour Diaghilev, Cléopâtre, 1909, Narcisse, 1911, Daphnis et Chloé, créé dix jours après le Faune de Nijinski, en 1912, outre La légende de Joseph en 1914, sans parler de l’ensorcelante Schéhérazade. Retour donc à une danse apparemment plus « naturelle », encore qu’elle soit effroyablement difficile, mais qui ne soit plus caprice d’aristocrate.

L’arrivée du berger

On peut revenir sur Daphnis, puisque l’Opéra le remet en piste : l’approche antique de Fokine y est sage, axée sur une recherche historique, illusoire bien sûr, que ses successeurs moqueront. Mélange étonnant entre une inspiration vivifiée et une sorte de fixation sur les codes anciens : « la danse, dit-il, doit être expressive, elle ne doit jamais dégénérer en exercices de gymnastique » (allusion aux fouettés et autres pirouettes garnissant les derniers Petipa). Elle doit être l’expression du pays et de l’époque évoqués par l’argument ». Appuyé sur les décors de Bakst, féru d’archéologie, il s’emploie à retrouver un esprit grec malgré le fade récit initial de Longus, poète grec du second siècle, et en opposition avec le panthéisme de Ravel, totalement étranger au monde méditerranéen, et que ces antiquailleries érotico-culturelles agacent. L’œuvre, d’ailleurs n’est pas un succès.

Mais Daphnis ne cessera d’être porteur, et engendrera quelques merveilles, dont le beau ballet de Georges Skibine, créé en 1959 à l’Opéra de Paris avec Claude Bessy. Jusqu’à la version raffinée et malicieuse de John Neumeier pour le Ballet de Francfort, en 1972 : il y imbrique la romantique nostalgie de la ruine et la sensualité d’une idylle entre deux jeunes gens modernes, avivée par les langueurs méditerranéennes. Et en 2010, la vision très sexuée, intense et frémissante que Jean Christophe Maillot en donne pour les Ballets de Monte Carlo. La fraîcheur incisive de la musique de Ravel est ici un puissant attrait pour les chorégraphes, cela va sans dire.

Un bas-relief mouvant

Vient l’épisode Nijinski, fulgurant, scandaleux, honni et adoré pour l’audace de son Après midi d’un Faune, avant l’explosion du barbare Sacre du Printemps (dont les images montrent des danseuses pieds en dedans, comme dans les danses amérindiennes). Le monde va en retenir, pour un soir, un geste scandaleux dont l’initiative n’est pas imputable à Nijinski, peu soucieux de choquer, mais sans doute à Diaghilev, désireux d’étonner. Ce Faune marque une étape dans l’histoire de la danse, même s’il est fugace dans la trajectoire des Ballets Russes. Cette révolution, c’est après les libertés gagnées par Fokine, l’apparition d’un corps montré dans un espace à deux dimensions, comme sur un bas relief, et sans que les interprètes regardent le public.

Evoluant de profil, le Faune imaginé par Nijinski se ressent autant qu’il se voit, et pose son talon en abaissant la pointe ensuite, contrairement à la danse classique, qui déroule le pied dans l’autre sens : il sera le flambeau d’un siècle de chorégraphes s’ancrant dans le sol. Expression d’une liberté individuelle explosive, « la liberté de l’instinct », dira Rodin, il a été inspiré à Nijinski par les figures antiques étudiées dans le livre que le musicien Maurice Emmanuel leur a consacré en 1896, et que Bakst lui a fait découvrir. Il a aussi longuement contemplé les vases du Louvre et également découvert l’art assyrien, raide et empesé, ce qui explique que ses nymphes, au lieu de gambader légèrement, aient l’air figées dans le marbre. Les spectateurs parleront de secondes mythologiques. L’antique fait donc ici une percée originale, qui tente de prendre en compte la force primale d’un corps peu bridé par la civilisation, rêve du danseur-chorégraphe qu’est Nijinski, et début d’une longue évolution.

En regard de cette remise en cause des codes classiques, l’autre extrême : Georges Balanchine, le grand chorégraphe géorgien devenu américain jusqu’à la moelle des os. Avec Stravinski, auquel le lie une complicité jamais atteinte entre musicien et danseur, il plonge dans ce trésor de mythes fondateurs, qui harmonisent l’homme et le cosmos. Mais il le fait non plus en amoureux d’une danse libérée de ses entraves, faisant chanter le corps comme un hymne à la vie, mais en rigoureux ordonnateur visuel des formes inscrites dans la musique : Apollon Musagète, en 1928, est le prototype de cette écriture sévère, qui retrouve malgré tout une lointaine résonance antique dans sa gestique volontiers profilée. L’Apollon de Balanchine marquera son temps, et durera tel qu’en lui-même, contrairement au Faune de Nijinski, qui se coulera dans d’autres rêves, ceux de Jérôme Robbins, Thierry Malandain, ou Jean-Christophe Maillot.

Les nouveaux dieux

Dans le même temps, Serge Lifar, devenu maître de la danse française à laquelle il donne enfin un visage, va lui aussi se jeter à corps perdu dans la mythologie : interprète, ce que n’est plus Balanchine, il va trouver dans des sujets aussi glamour que riches, de quoi édifier sa propre légende. Dès 1929, il s’attaque aux Créatures de Prométhée, puis se glisse dans la peau de héros antiques dont il va faire des prototypes d’humanité et de liberté, autant que de modernité. C’est ainsi qu’Icare, son grand œuvre, se déroule sur des rythmes de percussion, et veut montrer les ailes brisées de l’artiste qui ne sort pas des conventions. La puissance d’évocation des sujets antiques porte ce russe, avec parfois un certain pompiérisme dans Phèdre, 1936, ou Alexandre le Grand, 1937, mais on ne peut lui contester sa grandeur, notamment dans le beau Ishtar, de 1941. Il s’est aussi emparé de Bacchus et Ariane, dont Michel Descombey fera une nouvelle version en 1967, injustement oubliée par l’Opéra d’ailleurs.

Si Lifar se raconte, et raconte la danse, dont il essaie de faire une grille de lecture pour la compréhension de l’homme, Maurice Béjart, ensuite, immensément cultivé, superbement lyrique, va embrasser quelques mythes avec la largeur d’un mystique. Il y puisera peu, malgré tout, mais ce méditerranéen saura faire bondir Dionysos en un trajet initiatique, en 1984, et tournoyer Salomé dans sa solitude sanglante, digne de celle des Atrides. A l’orée de sa carrière, il a fréquenté Orphée, sur une musique de Pierre Henry. En revanche son Héliogabale, 1976, qui mêle trop ambitieusement les turpitudes et les folies d’un homme aux remous de l’histoire, ne laissera pas de trace. Béjart n’est pas doué pour la fresque épique, contrairement à un Grigorovitch pour le Bolchoï, avec Spartacus. Lui saura trouver en ce héros thrace la correspondance avec le rêve soviétique, en 1968.

Et quelle heureuse surprise que de voir l’expressionniste Pina Bausch, chantre des émotions quotidiennes, se tourner vers Gluck, lui-même si structuré, si linéaire dans l’expression des passions, qu’il sublime au lieu de les étaler : avec Iphigénie en Tauride, 1974 et Orphée et Eurydice, 1975. Ces deux opéras-ballets, joués sans porter atteinte à l’exécution chantée, donnent un nouvel académisme au regard volontairement décapant que portent les nouveaux chorégraphes sur le patrimoine, et sauvent les lignes autant qu’ils approfondissent le sens. Et Pina Bausch, tellement plus subtile que jadis une Isadora, n’y est nullement gênée par le port de tuniques à l’antique. Il est vrai qu’il s’agit là de sa première manière.

Depuis, la manne antique n’a cessé de pleuvoir, chaque chorégraphe y trouvant l’écho de ses obsessions, de ses envies. Dans Caligula, en 2005, Nicolas Leriche n’a-t-il pas tenté de marcher sur les traces de Béjart, et Thierry Malandain, de ne pas retrouver celles de Lifar, dans l’Icare que l’Opéra de Paris lui commanda en 2006 ? Il y place le Minotaure, qui, s’arrachant à son propre labyrinthe sous la forme de Thésée, va ensuite se libérer avec les ailes d’Icare : cette ascension est aussi une figure symbolisant l’arrachement du danseur à la pesanteur. Retour à une expression plus naturelle, portée par la sublime musique de César Franck pour le délicat Psyché d’Alexei Ratmansky, créé à l’Opéra de Paris en 2011. On retrouve dans ce retour au mythe, bizarrement chez ce chorégraphe russe, une sorte de fluidité poétique qui ramène aux grâces françaises de la belle époque. L’antique y apparaît ainsi tel un livre ouvert pour tous nos rêves, comme l’armoire de Narnia et chacun y retrouve, en toute liberté, comme l’aube d’un monde neuf. A Benjamin Millepied d’y laisser son empreinte.

Jacqueline Thuilleux

Orphée et Eurydice, de Pina Bausch - Paris, Palais Garnier, 3, 4, 5, 8, 9,10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 mai 2014.

www.concertclassic.com/concert/orphee-et-eurydice-de-gluck-opera-danse-de-pina-bausch

Psyché, d’Alexei Ratmansky, 19, 21, 23, 25, 29 juin, 1, 2, 3, 4, 4, 7 juillet 2014

www.concertclassic.com/concert/robbins-ratmansky

www.concertclassic.com/concert/orphee-et-eurydice-de-gluck-opera-danse-de-pina-bausch

Daphnis et Chloé, de Benjamin Millepied – Paris, Opéra Bastille, les 10, 14, 15, 18, 21, 25, 26, 28, 29, 31,mai, 3, 4, 6 et 8 juin 2014

www.concertclassic.com/concert/balanchine-millepied

Photo (Sylvia - Neumeier) © Holger Badekow

Derniers articles

-

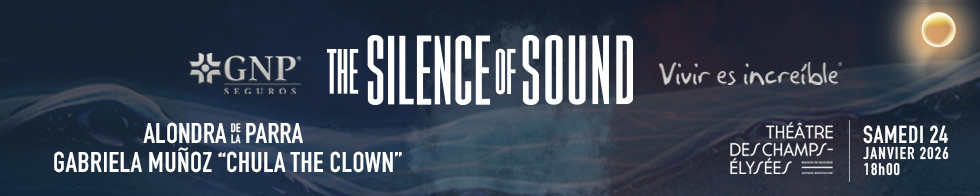

24 Janvier 2026Archives du Siècle Romantique

-

24 Janvier 2026Laurent BURY

-

24 Janvier 2026Vincent BOREL