Journal

Parsifal à l’Opéra Bastille - Voix royales - Compte-rendu

Beaucoup d’éléments positifs à retenir dans cette nouvelle production de Parsifal, née dans la douleur en raison des péripéties techniques qui ont abouti à l’annulation des quatre premières représentations. Signée de l’Anglais Richard Jones – dont avait déjà suivi le travail pour Juliette et la Clef des Songes à l’automne 2002 – elle offre une relecture qui ne prête pas au scandale, ni philosophique, ni esthétique. Et privilégie l’action sur la méditation, ce qui s’accorde parfaitement avec la direction vitaminée de Philippe Jordan, lequel mène l’orchestre avec le sens du but à atteindre plutôt que de le perdre dans les chemins de traverse de la nostalgie et de l’errance mystique : ce qui ôte de leur puissance aux passages rituels, mais atténue avantageusement les quelques divines longueurs dont le plus passionné des wagnériens ne peut manquer de subir la contrainte, notamment dans le récit de Gurnemanz au 1er acte.

© Emilie Brouchon - OnP

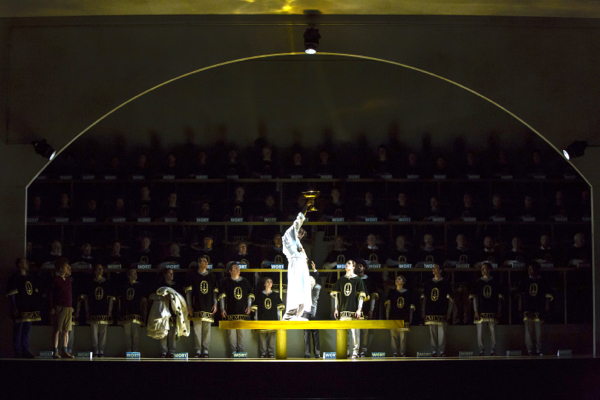

Pas de cottes de maille donc, ni de brodequins accompagnant le bruit des lourdes cloches, pas de château mythique : l’ineffable est ici célébré dans une sorte de centre aéré où de jeunes novices en tenues de sport blanches se concentrent dans le silence autour du livre testamentaire de Titurel, maître des lieux, dont un buste doré domine la situation. Jardin, cuisine donc, dans une vive lumière, puis le décor roule , astucieusement, et devient salle de culte, temple pour le Graal et sa célébration , tandis que guidés par leur coach, Gurnemanz, les servants enfilent quelques chapes noires et or, qui font un peu déguisement de salle des fêtes. Tout s’enchaîne avec une parfaite mobilité, qui donne de la vie à des personnages souvent statufiés dans leur douleur, et facilite le récit.

Anja Kampe (Kundry) et Evgeny Nikitin (Klingsor)

Les critiques, on les formule à l’endroit du décor du deuxième acte, où devant un jardinet étique, le méchant Klingsor transformé en machiavélique généticien - on suit le regard en direction des Lebensborn - invente quelques monstres femelles aux proportions felliniennes. Tableau d’horreur froide que celui de ces horribles poupées vertes sorties d’épis de maïs, toutes de seins et de vulves, dont on se demande comment elles peuvent exercer le moindre charme. Tout est ainsi dans ce deuxième acte où l’on rêve plutôt d’un décor de Bakst dans Schéhérazade, et où malheureusement le duo Kundry-Parsifal perd toute sensualité, tout érotisme, surtout lorsqu’on le voit culminer sur un banc aussi glacé qu’un lit d’hôpital : la séquence de séduction étant menée par une Kundry d’abord offerte dans une robe rose bonbon et petit chapeau digne d’une midinette années 60 dans un bal du samedi soir en plein Oregon. Ensuite, dans l’inévitable tenue à la mode : combinaison noire - escarpins, façon Lulu , hardes dans lesquelles même un top-model ne passerait pas la rampe. On regrette amèrement ce manque de langueur, d’autant que la voix torride d’Anja Kampe permet tous les espoirs.

Le manque d’inspiration se poursuit dans le dernier acte, où les tremblements fébriles de Gurnemanz nuisent à la grandeur douloureuse de son personnage. En revanche la déroute de la communauté, rongée par le doute, pourrie par l’attente, est bien traduite par les mini rixes qui éclatent et la désorganisation totale du culte, dont émane un désespoir violent. Et de bout en bout, une vision un peu grandguignolesque des souffrances d’Amfortas, baignant dans des flots de sang, se tordant et se roulant par terre. Certes, on sait combien ses tourments sont affreux, et pour cela la musique de Wagner est d’une puissance évocatrice prodigieuse dans ses tourbillons démoniaques. Mais on a souvent apprécié, dans d’autres mises en scène, combien l’image d’un Amfortas comme crucifié, prostré plutôt que rampant, pouvait dégager de terrible martyre, sans avoir recours aux contorsions. Heureusement, celles-ci sont sont menées par le plus prodigieux interprète de la soirée, le grand Peter Mattei, dont l’incarnation d’Amfortas, alors qu’il fut surtout un magnifique mozartien, mérite de s’inscrire au sommet. La voix, claire, large, mélodique, est au maximum de sa plénitude, sans la brisure de quelques interprètes mythiques, et l’acteur, bien que recroquevillé sur lui-même pour répondre aux injonctions de la mise en scène, garde une aura bouleversante. Autre monstre sacré, pour incarner le plus fascinant personnage de l’œuvre , Anja Kampe, qui est assurément la plus grande Kundry du moment : peu valorisée, on l’a dit, par ses atours malvenus, mais hurlant sa souffrance avec des accents d’indicible fureur , puis se métamorphosant au dernier acte en une douce et rayonnante Marie-Madeleine, aux longs cheveux d’ange blond. Formidable actrice, formidable présence.

De Parsifal on ne dira que le meilleur, car Andreas Schager est en quelque sorte le tenant du titre à ce jour, avec sa voix hardie dominant l’orchestre le plus déchaîné et sa vision toute simple d’un Parsifal un peu benêt, en tenue de randonneur, mué en rédempteur tendre, porteur d’un message d’amour universel. Belle incarnation aussi d’un Gurnemanz inhabituel par Gunther Groissböck, dont on trouve simplement que sa voix tranchante manque un peu de pouvoir émotionnel. Et très traditionnel Klingsor d’Evgeny Nikitin, qui ne fait pas très peur.

© Emilie Brouchon - OnP

Reste l’orchestre, porteur de ce drame immense, trouvant des sonorités ardentes plus qu’éthérées, et répondant fidèlement aux directives d’un Philippe Jordan qui livre ici une version un peu moins longue que nombre de celles enregistrées dans les grandes annales, tandis que celle de Boulez fut l’une des plus courtes.

Une profonde filiation le relie sans doute à l’œuvre, puisque son père, le grand Armin Jordan, fut à la fois le chef de l’enregistrement du Parsifal filmé par Syberberg, et l’interprète du malheureux Amfortas, dont son physique douloureux rendait si bien les affres. Comme un acte sacrificiel. Pour le fils, capable de tisser des dentelles, comme on l’a vu dans Massenet, l’heure n’est pas aux extases mystiques, mais aux emportements sonores, et la rédemption finale prend sous sa baguette des airs d’apothéose. On ne lui en voudra pas d’avoir une aussi belle santé musicale.

La fin du drame scénique, ainsi revu par Richard Jones, ne mène pas à une vie éthérée, à une élévation spirituelle. Elle indique juste la fin des illusions, des utopies qui peuvent élever l’homme mais aussi l’entraver. Ce ne sont donc pas des servants transcendés qui demeurent, mais des humains délivrés du joug du péché. Enlevant leurs ornements cultuels, ils partent vers leur liberté. Mais laquelle ? Wagner n’a pas écrit la suite.

Jacqueline Thuilleux

Wagner : Parsifal – Paris - Opéra Bastille, 13 mai 2018 ; prochaines représentations les 16, 20 et 23 mai 2018. www.operadeparis.fr

Derniers articles

-

07 Février 2026François LESUEUR

-

06 Février 2026Laurent BURY

-

04 Février 2026Jacqueline THUILLEUX