Journal

Les Archives du Siècle Romantique (95) - Le jugement de Berlioz sur la partition de Pysché d’Ambroise Thomas (Journal des débats, 3 février 1857)

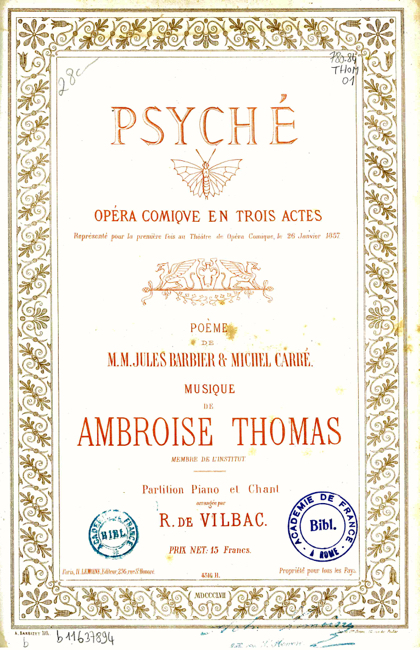

Bel automne pour les amateurs de raretés lyriques françaises ! Quelques semaines après la sortie d'un formidable enregistrement de L’Ancêtre de Saint-Saëns (1), au tour de la Psyché d’Ambroise Thomas de faire son entrée dans la collection Opéra français du Palazzetto Bru Zane – sortie officielle le 29 octobre. Laurent Bury s’était fait l’écho dans nos colonnes de la magnifique version de concert donnée au Müpa de Budapest le 12 février dernier.(2) Jamais sans les micros : telle est la devise du PBZ pour ses résurrections lyriques ! Ils étaient évidemment là pour capter un ouvrage servi par Hélène Guilmette, Antoinette Dennefeld, Tassis Christoyannis, Mercedes Arcuri, Anna Dowsley, Artavazd Sargsyan et Philippe Estèphe, autant dire une distribution de haut vol placée sous la direction d’un chef sincèrement amoureux de notre répertoire, György Vashegyi, avec le concours de l’Orchestre Philharmonique National Hongrois et du Chœur National Hongrois.

Hélène Guilmette, interprète du rôle-titre de Psyché © Julien Faugère

Version 1857 "augmentée"

Le moment est venu de savourer le fruit de l’engagement passionné de cette équipe au profit d’une partition infiniment séduisante. La Psyché de Thomas fut créée dans les premières années du Second Empire, le 26 janvier 1857 à l’Opéra-Comique, et le PBZ a fait le choix de la version initiale en trois actes plutôt que celle (en quatre actes) remaniée en vue de la reprise de 1878, toujours au Comique. Cette seconde mouture n’a cependant pas été totalement oubliée puisque, comme le précise Alexandre Dratwicki, directeur artistique du PBZ : le Centre de musique romantique française « a penché en faveur de l’original de 1857 par la variété de ses personnages, le contraste entre le comique et le tragique, le rythme induit par une forme resserrée en trois actes et par l’enthousiasme dont témoigne la presse, Berlioz en tête. Pour autant certains paramètres de la réécriture de 1878 [...] demeuraient très attractifs. Aussi a-t-il été décidé de proposer une version mixte, ou plutôt augmentée, fondée sur la matrice intégrale de 1857 – avec dialogues donc – mais retenant plusieurs augmentations ou alternatives de 1878. »

Pour honorer la mémoire de Jodie Devos

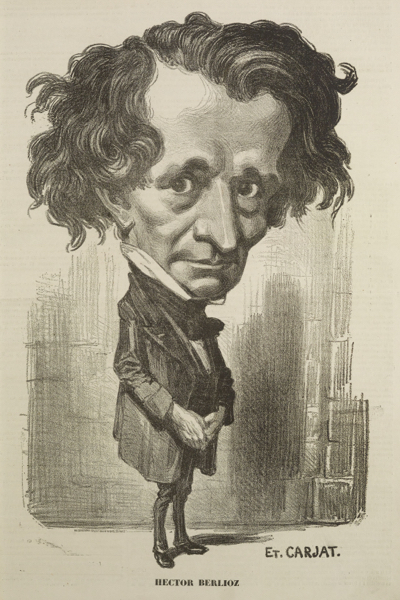

Version augmentée qui se présente à nous entourée, comme on en a l’habitude dans la collection Opéra français, d’un bel appareil éditorial. Les Archives du Siècle Romantique – que Concertclassic a le plaisir de vous proposer mensuellement depuis octobre 2016, en collaboration avec le PBZ – y ajoutent leur pierre en vous présentant le compte rendu de Psyché qu’Hector Berlioz livra dans les colonnes du Journal des débats du 3 février 1857.

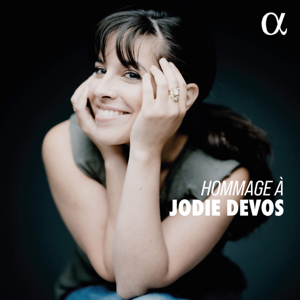

Un mot enfin pour rappeler que la renaissance de Psyché avait été initialement conçue par le PBZ autour de Jodie Devos, qui aurait dû chanter le rôle-titre en juin 2020. La pandémie du début de la décennie et le cruel sort de la soprano en ont hélas décidé tout autrement ... « Ce projet lui doit beaucoup et honore sa mémoire », souligne Alexandre Dratwicki.(3)

Alain Cochard

*

Journal des débats, 3 février 1857

[…] On ne s’attendait guère à voir, en 1857, la mythologie s’installer sérieusement à l’Opéra-Comique ; on croyait en général que l’ouvrage annoncé sous le nom de Psyché serait une sorte de parodie des idées antiques dans le genre de la Galatée de M. Massé. Point du tout ; nous sommes en plein Olympe, avec Vénus, Mercure, l’Amour, Jupiter, le tonnerre de ce dieu, etc. ; il ne manque dans l’ensemble qu’une seule figure, Hébé.

[…]

La partition de Psyché est écrite avec un soin qui se révèle dans les moindres détails, et avec cette science aisée et naturelle qu’on trouve dans toutes les œuvres de M. Thomas. Il n’y a pas d’ouverture proprement dite, mais seulement une introduction qui débute par un andante avec sourdines, d’un caractère doux et tendre, et se termine par une tempête bien traitée.

Le chœur du peuple devant le temple de Vénus contient de suaves harmonies. Il y a de l’animation et des effets piquans dans le duo des deux sœurs jalouses qui s’accablent mutuellement de complimens exagérés. L’air de Mercure : « Je suis le messager des dieux, » finit bien, mais l’ensemble en a paru un peu froid, comme il arrive à peu près à tous les airs de cette espèce. Que veut-on que le compositeur fasse de ces déclarations de nom et de profession, sans intérêt, sans passion, sans rien de ce qui pourrait inspirer le musicien ? Tu es le messager des dieux ? Nous le savons bien, ton nom de Mercure, tes ailes aux tempes et aux talons nous le disent assez. Fais les commissions dont les dieux t’ont chargé et laisse-nous tranquilles.

Psyché, Acte I par Gustave Doré– L'Illustration, 7 mars 1857 © Gallica - BnF

On a beaucoup applaudi la gracieuse mélodie des couplets d’Éros : « Ô toi qu’on dit plus belle / Que Vénus aux doux yeux ! » et plus encore le quatuor très bien conçu et plein de verve : « Un homme de ma sorte ! »

Le final débute par un morceau d’ensemble, « Du ciel l’arrêt est prononcé ! » accompagné discrètement par un très petit nombre d’instrumens à vent, réserve habile qui fait mieux ressortir l’extrême énergie de la stretta dont on a déjà entendu une partie dans l’introduction instrumentale qui sert d’ouverture.

Le solo de trompette à coulisses servant d’entr’acte avant le second lever du rideau n’a peut-être pas assez de noblesse pour la scène qu’il annonce. En tout cas, cet instrument, dont le timbre est à peu près, sinon tout à fait, le même que le timbre du cornet à pistons, est fort loin d’avoir le caractère poétique exigé par la situation. La scène s’ouvre dans le palais de l’Amour, où se fait entendre un délicieux chœur de femmes : « Quoi ! c’est Éros lui-même ! » élégant, mélodieux, où les éclats de rire sont employés d’une façon musicale fort ingénieuse. Ce morceau a été bissé. L’air suivant d’Éros est un tissu de difficultés qui a mis en relief l’agilité de vocalisation de Mme Ugalde.

On a remarqué dans le duo entre Éros et Mercure un passage piquant, sous ces vers : « Même aux yeux des plus candides / Les fils tiennent lieu de rides. » Dans le chœur des suivantes de la cour de Psyché se trouve un joli effet de petite flûte attaquant chaque note de la mélodie à l’unisson d’une autre note de harpe. L’air avec solo de violon a produit moins d’effet. Le duo des deux époux, dans la chambre nuptiale, est tendre et passionné ; il devait l’être. Seulement l’ensemble final des deux voix à l’unisson n’est pas à l’unisson, parce que la justesse des deux soprani et l’identité de leurs mouvemens rythmiques ne sont pas parfaites. Il y a beaucoup de mouvement dramatique et un caractère marqué dans le trio « C’est un monstre effroyable ! » où des gammes chromatiques de clarinettes dans le grave produisent un excellent effet. La chanson de Mercure : « Le nectar qu’on verse aux dieux, » a semblé par trop ordinaire et dépourvue d’originalité, ainsi que le chœur suivant, où l’on retrouve des réminiscences du galop de Gustave.

Delphine Ugalde (1828-1910), interprète d'Éros en 1857 © BruZanemediabase

La bacchanale du troisième acte est beaucoup mieux. J’ai regretté d’entendre dans le solo de Mercure « Ô Vénus ! es-tu contente ? » un long trille sur la seconde syllabe du mot contente, et une tenue grave sur la première de Vénus. Ce trille d’une voix de basse en pareil cas n’a pas de raison d’être, et dans une interjection comme : « Ô Vénus ! » il est impossible, sans choquer la prosodie, de s’arrêter sur l’é. Le duo des Béotiens perdant la mémoire est, ce me semble, le morceau le plus original de la partition.

L’exécution des chœurs n’a pas été irréprochable ; dans plus d’un morceau d’ensemble ils ont pris un autre mouvement que l’orchestre, faute de pouvoir découvrir l’archet conducteur au travers des groupes de danseuses et de comparses dont la scène était couverte. Ces accidens-là arrivent fréquemment à l’Opéra par la même raison. La musique a des nécessités dont il faut absolument tenir compte, et un théâtre ne saurait que bien rarement et avec des précautions infinies donner le pas à la chorégraphie sans détruire l’ensemble musical.

Mlle Lefebvre est une charmante Psyché, et le léger tremblement de sa voix semble ajouter au caractère de timidité que doit avoir ce personnage ; ses costumes sont délicieux. Le premier de Mme Ugalde (le premier déguisement d’Éros) a généralement été blâmé au contraire ; il est bizarre, et le bonnet phrygien qui en fait partie ne contribue pas peu à provoquer de prosaïques rapprochemens. Mme Ugalde est toujours l’habile cantatrice que nous connaissons ; quelques notes de sa voix seulement ont aujourd’hui un singulier timbre, et la virtuose ne paraît pas trop préoccupée du moyen de les ennoblir. En outre, sa prononciation n’est pas irréprochable ; elle dit les diu, les ciu radiu, pour les dieux, les cieux radieux.

© Académie de France à Rome - Villa Médicis

Battaille donne à son personnage une animation, une verve qui tiennent lieu de la gaîté que ce rôle en réalité ne comporte pas. Il chante et il joue con brio ; on sent qu’il a deux paires d’ailes ; c’est un Mercure de vif-argent. Les quatre autres rôles peu saillans sont remplis fort convenablement par Mmes Révilly et Boulart, par Sainte-Foix et Prilleux. Inutile d’ajouter maintenant que M. Perrin a eu la sagesse de faire des folies pour cet opéra ; les décors et les costumes éblouissent par leur magnificence ; l’or, la soie, la pourpre étincellent, ruissellent. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu’astragales.

Le théâtre de l’Opéra n’a plus maintenant qu’à congédier ses peintres, ses décorateurs, ses machinistes, ses danseuses et doit se borner à faire d’excellente musique, à mettre en scène de beaux drames écrits en beaux vers et revêtus de toutes les splendeurs du grand art musical. Les seconds théâtres lui ont tout volé, ses vols, ses zéphirs, ses palais de fées et d’ondins, ses dieux, son Olympe, ses mers, ses tempêtes, ses évolutions chorégraphiques, ses processions, ses tourbillons dansans, ses tableaux vivans, sa grosse caisse, ses cuivres saxons, ses gâchis rythmiques des chœurs, tout ce qui faisait sa gloire depuis si longtemps. Qu’il laisse donc tant de richesses aux mains des ravisseurs, il n’est pas de sa dignité de soutenir la lutte avec ses jeunes rivaux. Qu’il les aide, qu’il les encourage au contraire, qu’il leur envoie ses vieux galons, ses gazes, ses perles, ses armures d’or, ses tubas, ses cloches, ses chevaux et jusqu’à son dais, ce fameux dais sous lequel il marcha si fier pendant vingt-six ans, et qu’il leur dise : Prenez, mes amis, amusez-vous, parez-vous, dorez-vous ; je suis étourdi de tout ce fracas, ces splendeurs m’ont donné une ophthalmie, je suis las de la magnificence ; que ne puis-je, pour remplacer vos chanteurs sans voix, vous octroyer encore ceux des miens qui en ont trop. Vous aspirez à descendre, je me résigne à m’élever ; je vais faire de l’art, je suis l’Académie impériale de Musique.

[…]

HECTOR BERLIOZ.

(2) www.concertclassic.com/article/psyche-dambroise-thomas-au-mupa-de-budapest-que-cest-beau-le-style-napoleon-iii-compte-rendu

(3) Signalons la sortie d’un précieux coffret de 7 CD regroupant l’intégralité des enregistrements de Jodie Devos pour Alpha, vendu au profit du Fonds Jodie Devos (ALPHA 1191)

Illustration : Ambroise Thomas, caricature d'Henry Fusino, Le Gaulois 26 février 1860 © Gallica -BnF

Derniers articles

-

24 Janvier 2026Archives du Siècle Romantique

-

24 Janvier 2026Laurent BURY

-

24 Janvier 2026Vincent BOREL