Journal

Les Archives du Siècle Romantique (53) – Charles Lecocq se souvient de la création de La Fille de Madame Angot

La version de concert que Sébastien Rouland dirige au TCE, avec l’Orchestre de chambre de Paris et le Chœur du Concert Spirituel, permettra de retrouver la version originale de 1872 du savoureux opéra-comique en trois actes de Lecocq, servie par une distribution dont l’énumération suffit à dire que l’on a mis les petits plats dans les grands : Anne-Catherine Gillet, Véronique Gens, Artavazd Sargsyan, Mathias Vidal, Matthieu Lécroart, Ingrid Perruche, Antoine Philippe Flannan Obé et David Witczak. Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : un enregistrement a été réalisé en amont (1) et sortira dans la collection Opéra Français du PBZ en octobre prochain.

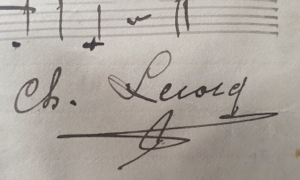

On ne saurait imaginer meilleur témoin de la création de La Fille de Madame Angot que Charles Lecocq qui, dans les colonnes du magazine Musica en août 1912, se souvenait de la création de la partition qui a fait sa gloire dans le monde entier ...

Alain Cochard

(1) A la Seine Musicale en février 2021

*

Souvenirs de la création de l’œuvre

Charles Lecocq

(Musica, août 1912, p. 158-159)

Vous me demandez de vous faire l’historique de La Fille de Madame Angot. J’ai négligé de prendre des notes, et ce n’est que rappelant mes souvenirs que je puis vous esquisser les différents incidents qui ont accompagné cet ouvrage, depuis son incubation jusqu’à la 800e représentation, mais en vous en garantissant la rigoureuse exactitude.

Au mois de juin de l’année 1872, Humbert, alors directeur des Fantaisies-Parisiennes à Bruxelles, arriva un jour chez moi, porteur d’un manuscrit. « Mon cher, me dit-il en entrant, c’est la fortune que je vous apporte. » Il disait vrai, car le manuscrit était celui de La Fille de Madame Angot de MM. Clairville, Siraudin et Koning. J’avais déjà donné, l’année précédente, au théâtre d’Humbert, Les Cent Vierges, qui avaient parfaitement réussi. Désireux d’avoir une nouvelle partition de moi, Humbert venait me demander de faire la musique de Madame Angot.

Je lus la pièce, qui, tout d’abord, me sembla un tantinet vieillotte. Le dialogue me parut terne, mais les morceaux étaient charmants, et le finale du deuxième acte, où je sentis de suite un effet à la fois théâtral et musical, me décida à accepter l’offre d’Humbert. Mon éditeur, auquel j’en parlai, prit connaissance de ce libretto, qu’il me rendit en me disant : « Je ne vous engage pas beaucoup à faire la musique de cette pièce. Je ne trouve pas cela assez original. » Au fond, c’était un peu mon avis, mais je lui dis que je la ferais quand même. Avant de me mettre au travail, je m’entendis avec mes collaborateurs pour qu’un directeur de Paris prît l’engagement de jouer La Fille de Madame Angot après sa représentation à Bruxelles. Le directeur des Folies-Dramatiques accepta la pièce pour son théâtre. Je me mis donc à la besogne, sans grand enthousiasme, et je me mentirais si je disais avoir prévu tout d’abord le succès qui m’attendait.

Je composai assez facilement la plupart des morceaux, sauf deux qui me donnèrent du mal : le duo des deux femmes au deuxième acte et – qui le croirait ? – le chœur des conspirateurs. Ce dernier morceau, dans lequel je sentais cependant un effet, ne venait pas. Ce n’est qu’après l’avoir essayé de vingt manières différentes que je lui donnai sa forme définitive, et, encore, je n’en étais qu’à moitié satisfait. Je m’étais fatigué sur ce chœur, et je l’avais pris en grippe. Le reste de ma partition, ainsi que je viens de le dire, fut écrit assez vite, et cela s’explique : toutes les paroles à mettre en musique étaient réussies, et les morceaux très variés de genre et de coupe, se trouvaient si bien à leur place que je n’eus qu’à écrire sans avoir à demander aucun changement aux paroliers. La seule chose que je sollicitai de Clairville fut l’adjonction d’un quintette au deuxième acte. Je supprimai aussi un petit ensemble au moment de l’arrestation de Pomponnet, parce que cet ensemble me paraissait nuire à l’effet du finale. – Et c’est tout. – Il ne m’a jamais été donné depuis de travailler dans des conditions aussi favorables ; car, en effet, il est bien rare qu’un compositeur tombe sur une pièce complètement établie comme l’était Madame Angot, avec une partie musicale toute préparée et n’ayant besoin d’aucune modification.

© Coll. part

La troupe de Bruxelles était assez bonne. Je connaissais déjà Jolly et Mario Widmer, qui devaient jouer Pomponnet et Ange Pitou. Il n’en était pas de même de Mlle Luigini que je n’avais jamais vue, et à laquelle Humbert destinait le rôle de Clairette. Quant à celui de Mlle Lange, nous n’avions personne pour le jouer, et cela nous rendait fort perplexes, vu l’importance du rôle, lorsqu’un de mes collaborateurs me demande si je pensais que Mlle Desclauzas pourrait s’en charger. Je n’hésitai pas un instant à l’accepter. Desclauzas, à cette époque, n’était guère connue que pour avoir joué dans différentes féeries ; mais j’avais eu la bonne fortune de l’entendre dans Fleur-de-Thé au théâtre des Variétés, où elle joua deux ou trois fois le rôle de Césarine. Ce rôle n’était pas son affaire, et elle y fit un médiocre effet. Cependant, j’avais pu constater qu’elle chantait avec esprit et avec une voix d’une fraîcheur délicieuse. De plus, Desclauzas était – et est encore – une très jolie femme. J’avais trouvé en elle l’idéal de ce personnage si séduisant de Mlle Lange ! L’engagement fut conclu, et, avant son départ pour Bruxelles, je fis travailler à Desclauzas son rôle de chant, qu’elle comprit et exécuta à ma grande satisfaction.

Je restai à Paris pour compléter et orchestrer ma partition, ne devant aller à Bruxelles que pour les dernières répétitions. Ce fut Humbert qui, en l’absence des auteurs, lut la pièce aux artistes des Fantaisies-Parisiennes. Contre son attente, l’effet en fut désastreux. Un seul incident dérida l’auditoire. Quand Humbert en arriva au passage du deuxième acte, où l’on entend dans la coulisse la trompette des hussards d’Augereau, une bruyante fanfare éclata au dehors. C’était une compagnie de la garde civique qui passait devant le théâtre. Tout le monde éclata de rire. Ce fut le seul moment de gaieté de cette lecture.

On commença à répéter. Les études musicales étaient dirigées par l’excellent Théodore Warnotts, que j’avais été à même d’apprécier déjà, lorsqu’il m’avait conduit Les Cent Vierges, et je pouvais me reposer entièrement sur lui. Mais, en ce qui concernait la pièce en elle-même, j’étais beaucoup moins tranquille. J’avais reçu de Bruxelles plusieurs lettres peu faites pour me rassurer, une entre autres d’une des artistes, me disant que cela n’allait pas, que le deuxième acte manquait complètement de gaité et de jeunesse, et qu’il était bien nécessaire que les auteurs vinssent diriger les répétitions et apporter quelque amélioration à cette pièce défectueuse. En somme, personne n’était content, sauf Humbert, qui, lui, avait conservé une entière confiance dans le sort réservé à l’ouvrage.

Je me mis en route pour Bruxelles, et lorsque j’y arrivai avec mes collaborateurs, la besogne était déjà fort avancée. La musique était sue et marchait fort bien. La pièce était débrouillée et la mise en scène assez bien réglée. N’ayant pas eu la fatigue des premières répétitions, je pus me rendre compte de l’ensemble de la pièce, et mon impression fut beaucoup meilleure que je ne m’y attendais. D’ailleurs, la présence des auteurs redonnait du courage à tout le monde, et, petit à petit, cela prit une tournure excellente. J’achevai sur place ce qui me restait à faire, y compris l’ouverture que je ne pus écrire que dans la nuit qui précéda la première représentation. Aussi est-elle un peu simple.

Enfin, le grand jour était arrivé, et le 4 décembre 1872 le rideau se leva au milieu d’une émotion générale dont ma part n’était pas la moindre. Les principaux interprètes étaient, comme je l’ai dit, Mmes Luigini, Desclauzas, MM. Jolly et Mario Widmer. Mlle Luigini ne m’avait pas tout d’abord semblé réunir toutes les qualités requises pour caractériser Clairette Angot. Sa voix était un peu aiguë, et ses formes un peu anguleuses. Néanmoins, elle était douée, indépendamment de son talent de chanteuse, de beaucoup d’intelligence et d’ardeur, et elle se tira à merveille de sa tâche. Desclauzas, elle, était vraiment délicieuse en tous points en Mlle Lange, Mario Widmer plein d’élégance en Ange Pitou, et Jolly extrêmement amusant en Pomponnet. Jolly n’étant pas un chanteur, il m’avait fallu couper la romance : Elle est tellement innocente.

Les chœurs et l’orchestre marchaient admirablement. Les décors étaient frais, ainsi que les costumes que Grévin avait dessinés, et que Humbert avait fait exécuter avec un vrai luxe. L’action se passant à une époque déterminée et n’ayant pas ce cachet fantaisiste dont on a tant abusé dans l’opérette, Grévin s’était conformé à la vérité en reproduisant à peu près exactement les costumes de 1798, mais variés et arrangés avec un goût exquis. Tout cet ensemble ne contribuait pas peu à donner une couleur bien arrêtée à la pièce, couleur qui existait déjà dans le livret, et, je crois aussi, dans la musique, que je m’étais efforcé d’accorder au ton général de l’ouvrage et aux caractères des différents personnages. Le succès de cette première fut très grand et s’affirma aux représentations suivantes. La presse bruxelloise fut excellente, et le succès de Madame Angot commençait en Belgique pour continuer à Paris et ailleurs.

Paola Marié (1848-1920), créatrice du rôle de Clairette à Paris en 1873 © Musée Carnavalet

C’est à Paris que devaient commencer les ennuis et les déboires. Comme je l’ai dit plus haut, la pièce avait été reçue aux Folies-Dramatiques. Par bonheur, Paola Marié faisait partie de la troupe, et le rôle de Clairette semblait fait tout exprès pour elle. Cette petite femme aux allures un peu garçonnières, avec ses grands yeux et sa voix si chaude et si timbrée, était bien l’incarnation de la fille des halles. Le rôle de Mlle Lange était destiné à Mme Geoffroy, une toute petite femme aussi, qui venait d’avoir un certain succès dans Héloïse et Abélard de Littolff. Mais cette artiste ne voulut pas accepter le rôle, qui était le second, disait-elle, et déclara qu’elle jouerait celui de Clairette ou qu’il faudrait se passer d’elle. Donc, pas de Mlle Lange. Pomponnet, ce devait être Luce, qui y eût été charmant. Mais après la lecture, qu’il écouta d’un air assez maussade, Luce déclara à son tour que, Pomponnet étant un second comique, il ne l’acceptait pas. Donc pas de Pomponnet. Comment faire ? On confia ce rôle à un jeune homme nommé Dupin, doué d’une assez jolie petite voix, mais d’un physique bien triste pour le personnage qu’il devait représenter. Le rôle d’Ange Pitou échut à M. Mendasti, un comédien assez convenable mais ne possédant aucune espèce de voix. Le rôle de Larivaudière fut donné à Lucco, et celui de Louchard à Legrain.

Restait toujours à trouver une Mlle Lange. Plusieurs engagements furent proposés et rejetés. Enfin, la 100e représentation à Bruxelles étant proche, et l’engagement de Desclauzas terminé, on décida le directeur des Folies à faire venir Desclauzas à Paris. Nous avions donc notre distribution complète.

J’ai dit qu’à la première lecture du manuscrit le dialogue m’avait paru terne, et que je pensais qu’il devrait être remanié pour Paris, et écrit avec plus de légèreté et de fantaisie. Je ne m’étais pas rendu compte que c’est justement cette sincérité et cette conviction un peu naïve du dialogue qui devaient contribuer au succès de l’ouvrage. Cela rompait avec les anciens errements de l’opérette, en nous ramenant au genre aimable et si apprécié de nos pères, l’ancien opéra-comique, ou plutôt la Comédie lyrique. Quoique mes craintes sur la pièce eussent disparu en partie depuis la représentation à Bruxelles, je me demandais toutefois si elle paraîtrait assez gaie au public parisien, et je redoutais d’entendre cette exclamation qui m’a si souvent donné froid dans le dos : « Ça n’est pas drôle ! » L’excellent Clairville, lui, n’en démordit pas. Telle il avait fait sa pièce, telle elle serait représentée. Et comme il avait raison !

Les répétitions, cela va sans dire, ne se passèrent pas sans encombre ni sans énervements. Je n’ai qu’un vague souvenir de ces petites contrariétés si communes au théâtre, mais ce que je me rappelle parfaitement bien, c’est d’avoir eu un attrapage avec Paola Marié, au sujet de son couplet de l’engueulade qu’elle transposait à la quinte inférieure en le chantant en voix de poitrine. Je trouvais cela horrible et sentant d’une lieue son café-concert, et je protestai énergiquement. Paola n’en continua pas moins à chanter comme elle l’entendait, et, en somme, elle n’était pas tout à fait dans son tort, puisque, si la chose n’était pas d’un goût très pur, cette grosse voix sortant de ce petit corps produisait un effet des plus étranges et fort comique. On arriva donc cahin-caha à la répétition générale, qui marcha assez bien. Néanmoins, l’exécution de certains rôles masculins me paraissait si médiocre, que j’étais dans des transes mortelles. Un mot que m’adressa le chef d’orchestre après la répétition n’était pas fait pour me rassurer : — Ça a bien marché, me dit-il, mais je vous avoue que je n’ai pas ri une seule fois. — C’est bien ça, parbleu ! me disais-je à part moi, ce n’est pas drôle !

La première eut lieu le 21 février 1873. Au commencement du premier acte, M. Dupin, enrhumé, fait un couac dans ses couplets. Murmures dans la salle. Cela s’annonce mal. Cependant la chanson de la poissarde, qui est bissé, réchauffe un peu le public. Enfin, quelques allusions politiques – en était-ce bien ? – rompent définitivement la glace, et le premier acte finit chaudement applaudi par les uns et désapprouvé bruyamment par les autres. Un léger tumulte s’ensuivit dans la salle. Dans l’entracte, un des censeurs vient prier les auteurs d’enlever tout ce qui a trait à la politique, s’ils ne veulent pas s’exposer à voir leur pièce supprimée. Le refrain C’n’était pas la peine de changer de gouvernement avait, paraît-il froissé certaines susceptibilités. Comme si ces paroles, qui ne sont qu’une variante du dicton d’A. Karr : Plus ça change, plus c’est la même chose, ne contenait pas une vérité de tous les temps, et par conséquent absolument inoffensive.

Marie Desclauzas (1841-1912), créatrice du rôle de Mlle Lange à Bruxelles et à Paris © Musée Carnavalet

Le deuxième acte commence. Médiocre décoration. Il y a surtout des rideaux rouges qui feraient très bien chez un marchand de vin. Desclauzas fait son entrée qui est bien accueillie. Pomponnet, qui est enroué, ménage ses moyens, et chante pianissimo sa romance : Elle est tellement innocente. Bien lui en prend, car on le bisse. C’est la seule fois que M. Dupin l’ait aussi bien chantée. Au finale du deuxième acte, après les conspirateurs, qui font grand effet, une bougie placée trop près d’un des jolis rideaux rouges y met le feu. Pour l’éteindre, un choriste a l’heureuse idée de lancer dessus sa perruque blonde, qui s’enflamme aussitôt. Le public, qui a vu ce dont il s’agit, ne s’émeut pas, et, cet incendie minuscule immédiatement étouffé, on reprend le finale que cet incident n’empêche pas d’être chaleureusement applaudi, et la valse bissée.

Au troisième acte, gros effet de l’engueulade qui est trissée, et, à la fin, ovation à tout le monde, mais surtout à Paolo et à Desclauzas, qui la méritaient bien. À la sortie, je recueille ces deux mots dits par deux auteurs, MM. H… et B… : « C’est le plus grand succès de l’année ». « C’est le Pré-aux-clercs de l’Opérette ».

Pendant trois mois entiers, la salle des Folies étant louée tout entière, on n’ouvre pas les bureaux le soir. Le directeur, qui avait monté la pièce sans conviction – et sans frais – et qui lui avait prédit quarante représentations, encaisse des recettes énormes et inconnues à son théâtre. Du 21 février 1873 jusqu’au 8 avril 1874, La Fille de Madame Angot est jouée sans interruption et produit 1 632 400 francs de recette. Détail à noter : les droits d’auteur étant de 12 pour 100, cela faisait, pour cette série de 410 représentations, une somme de 195 888 francs qui se partageait comme suit : 65 296 francs pour le lever de rideau, 65 296 francs pour les trois auteurs de la pièce, 65 296 francs pour le compositeur. Et cela continua ainsi pendant des centaines de représentations, toujours avec le fameux lever de rideau prenant un tiers des droits. Un jour, le directeur des Folies, étant en délicatesse avec l’un des auteurs, trouva drôle, pour se venger de lui, de jouer deux levers de rideau au lieu d’un, afin de rogner encore la part des auteurs. Mais que sont ces misères en présence d’un succès comme celui-là ! Si l’on venait à m’offrir aujourd’hui son équivalent, et au même prix, j’accepterais avec empressement.

Le succès était tel qu’il fut question, pour une représentation à bénéfice donnée à l’Opéra, d’y jouer le deuxième acte. Cela donna lieu à des polémiques très vives dans les journaux. Certains musiciens et critiques prétendirent que c’était profaner le Temple de la musique que d’y faire entendre des choses pareilles. Bien entendu, je ne me mêlai pas à ce débat, où les féroces adversaires du genre léger eurent gain de cause. Pourtant, je pense encore, à l’heure actuelle, qu’il eût été piquant d’entendre dans une grande salle, avec les chœurs et l’orchestre de l’Opéra, ce deuxième acte qui, en somme, comme pièce et comme musique, est conçu d’un bout à l’autre dans le style de l’opéra-comique.

Lecocq : La Fille de Madame Angot (Première version, Bruxelles, 1872)

30 juin 2021 – 19h30

Paris – Théâtre des Champs-Elysées

www.theatrechampselysees.fr/saison/opera-en-concert-et-oratorio/la-fille-de-madame-angot

Photo © DR

Derniers articles

-

02 Février 2026Alain COCHARD

-

01 Février 2026Alain COCHARD

-

01 Février 2026Michel ROUBINET