Journal

Die letzten Tage der Menschheit de Philippe Manoury en création à Cologne – Un opéra aux portes de l’abîme – Compte rendu

Philippe Manoury construit depuis plus d’un demi-siècle une œuvre où l’esprit de recherche coexiste avec une remarquable force expressive. Mieux encore : la recherche renforce l’expression. Fidèle à l’injonction de Stravinsky – « nous avons un devoir envers la musique, c’est de l’inventer » –, Philippe Manoury n’a eu de cesse d’interroger les formes, l’harmonie, l’inharmonie, l’informatique musicale, la spatialisation, la disposition de l’orchestre, la perception et ses chemins neuronaux… Recherches théoriques particulièrement poussées, mais qui n’oublient jamais, dans les œuvres qu’elles nourrissent, de « parler » à l’auditeur.

Patrycia Ziolkowska, Anne Sofie von Otter, Sebastian Blomberg © Sandra Then

Un drame en forme de pressentiment

La voix est depuis longtemps un champ d’expérience important pour le compositeur. Tout particulièrement, l’articulation de la voix parlée et de la voix chantée, est au cœur du dispositif dramaturgique de nombre de ses œuvres lyriques. Pour Kein Licht, son cinquième opéra, en 2017, Philippe Manoury avait ainsi inventé le terme de Thinkspiel, soit un « jeu de la pensée », qui réunit, combine et dépasse les moyens habituels du théâtre ou de l’art lyrique (1) ; une démarche poursuivie en 2019 avec Lab.Oratorium, commandé dans le cadre de la résidence du compositeur à Cologne, et aujourd’hui avec Die letzten Tage der Menschheit, son sixième opéra, dont la création à l’opéra de cette même ville est une réussite éclatante.

Comme les deux ouvrages cités précédemment, mais également pour La Frontière (2003) ou La Nuit de Gutenberg (2010), ce nouveau « Thinkspiel » développe une réflexion sur le monde contemporain et sur le sort de l’humanité que les technologies mènent possiblement à un point de bascule. Pour cela, le compositeur s’est emparé du livre de Karl Kraus, écrit au cœur de la Première Guerre mondiale. Die letzten Tage der Menschheit (Les Derniers Jours de l’humanité), drame irreprésentable en quelque 220 scènes, est un acte d’accusation terrible envers la société de son époque – l’armée, la presse, la foule, la pensée – en même temps qu’un lucide pressentiment de la catastrophe à venir.

Chor der Oper Köln, Emily Hindrichs, Armando Elizondo, Johanna Thomsen © Sandra Then

> Les prochains concerts de musique contemporaine <

Musique et théâtre totalement réunis

Pour ce faire, Karl Kraus collationne dans son texte les propos de son temps, tant dans leur fond – un bellicisme devenu ordinaire à force d’être exacerbé – que dans leur forme, où les accents du langage populaire se mêlent à la titraille des vendeurs de papier. Et c’est bien de ce matériau que part Philippe Manoury, qui, avec le dramaturge Patrick Hahn et le metteur en scène Nicolas Stemann, a puisé dans l’ouvrage de Karl Kraus la matière de son livret. Ainsi, après une sublime introduction orchestrale qui donne d’emblée une dimension dramatique forte, imprégnée de l’esprit viennois du début du siècle dernier, le texte de Kraus envahit la scène, porté par le duo d’acteurs Sebastian Blomberg et Patrycia Ziolkowska (cette dernière était déjà de l’aventure Lab.Oratorium), époustouflants, omniprésents, passant d’un personnage à l’autre. Les accents et le rythme nés des mots de Kraus deviennent musique, par leur voix, par leur jeu, par le contrepoint que viennent y apporter l’orchestre et les chœurs. On voit là à quel point d’aboutissement est aujourd’hui arrivé le projet de « Thinkspiel » inauguré par Kein Licht. Avec Die letzten Tage der Menschheit, l’ambition conjointe du compositeur et du metteur en scène d’une œuvre qui réunisse totalement théâtre et musique se réalise parfaitement.

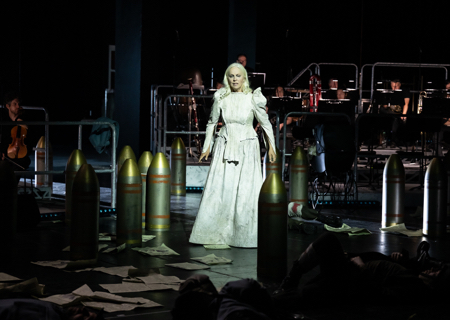

Anne Sofie von Otter © Sandra Then

Les scènes s’enchaînent et s’enflamment

Les scènes s’enchaînent, s’enflamment à partir du dialogue des comédiens, dans une montée dramatique implacable qui, à l’issue de la première partie, longue de plus d’une heure quarante, laisse littéralement sans voix – les spectateurs, emmenés, dans un déluge de musique, de chant, de mots, d’actions et d’images, au seuil de l’apocalypse ; les personnages également. Anne Sofie von Otter – elle est la seule à interpréter un personnage unique – incarne, si l’on peut dire, la figure de l’Angelus Novus, « ange nouveau » inspiré à Philippe Manoury par un tableau de Paul Klee. Dès son apparition, traversant le fond de scène, derrière l’orchestre, sa présence se fait magnétique. Elle semble suspendre l’avenir à sa voix – le compositeur a mis dans sa bouche les mots les plus lyriques, et sans doute les réflexions les plus personnelles de Karl Kraus, mais aussi ceux de Walter Benjamin, autre témoin essentiel de la fin de d’un monde, d’un hier finissant, d’un lendemain incertain sinon condamné. La première partie – déroulée en cinq actes – s’achève sur la vision sidérante de mots prononcés et pourtant inaudibles.

Statisterie der Oper Köln, Sebastian Blomberg, Miljenko Turk © Sandra Then

Dédoublements incessants

Un autre moment-clef illustre la force d’expérimentation que Philippe Manoury et Nicolas Stemann tirent de leur travail conjoint sur le texte et la musique : un joute verbale de Patrycia Ziolkowska et Sebastian Blomberg tellement logique qu’elle confine à l’absurde et, surtout, à l’impossibilité de la paix (extrait : « Mais on ne peut pas faire la guerre si on veut la paix /

Si, parce que sinon, seuls ceux qui veulent la guerre la font /

Mais ceux qui font la guerre font aussi la guerre /

On ne peut éviter la guerre que par la guerre / On

ne peut pas faire la paix avec la paix /

mais si l'on crée la paix par la guerre, alors on crée la guerre »).

Cette folle controverse s’accompagne d’une musique électronique – élaborée à l’Ircam avec les réalisateurs en informatique musicale Miller Puckette et Carlo Laurenzi, fidèle compagnon de route du compositeur – qui s’appuie sur les accents et le rythme des mots. Là encore, l’intégration est totale, créant un moment de théâtre musical inouï.

L’opéra joue sans cesse sur le dédoublement : jeu des acteurs poursuivi, amplifié, dénaturé par sa captation et diffusion vidéo en direct, interventions presque vocales de l’orchestre se calant sur le chant, des inflexions chantées qui viennent comme un écho de la voix parlée, scènes de rue ou de champ de bataille qui se prolongent sur des écrans – qui finiront même par cacher la scène et l’orchestre. Les métamorphoses portées par la musique permettent la transition d’une scène à l’autre, comme ces « jeux de guerre » des enfants qui versent dans la réalité la plus crue ou l’abjection médiatique qui vient, par sensationnalisme, fouiller les âmes jusqu’au-delà de la mort.

L’opéra lui-même est comme dédoublé : la deuxième partie (en un prologue, quatre tableaux et un épilogue) prend une autre direction – et l’enchevêtrement de câbles qui recouvre désormais les structures scéniques suffit à évoquer notre monde numérique. Le discours se fait plus allégorique, la tension plus discontinue alors que se succèdent les scènes du premier tableau. C’est alors que le chœur réinsuffle une déchirante humanité (« chœur des flammes », scène 8 du premier tableau). Comme dans Lab.Oratorium, l’écriture pour chœurs de Philippe Manoury est magnifique. Avec le travail scénique de Nicolas Stemann elle gagne encore en force expressive qui souligne le parfait équilibre entre les solistes et le chœur. Il convient de citer l’ensemble de la distribution : les sopranos Emily Hindrichs et Tamara Bounazou, les mezzos Christina Daletska (déjà remarquée dans Kein Licht) et Johann Thomsen, les ténors Dimitry Ivanchey, John Heuzenroeder et Armando Elizondo, le baryton KS Miljenko Turk (photo) et la basse Lucas Singer qui se livrent à fond, étourdissants dans leur passage d’un rôle à un autre. Il faut aussi saluer le remarquable cohésion et la puissance du Chœur de l’Opéra de Cologne préparé par Rustam Samedov.

Sebastian Blomberg, Patrycia Ziolkowska © Sandra Then

Un opéra hors-normes

Quant à l’orchestre, gigantesque, étiré sur trois praticables sur scène – et donc mêlé à l’action scénique –, il témoigne de l’art orchestral subtil de Philippe Manoury. Sans aller jusqu’aux expériences extrêmes en terme de spatialisation et d’associations instrumentales qu’il a produites dans les chefs-d’œuvres symphoniques de sa Trilogie Köln (Ring et In situ), la modification des effectifs orchestraux d’une partie à l’autre – avec notamment ces cuivres et vents invisibles qui entourent le public dans la deuxième partie – et l’amplification parfaitement maîtrisée (le mixage en direct des multiples sources sonores est réalisé par le compositeur lui-même) contribuent à l’immersion des spectateurs.

Cet opéra hors-normes, fabuleuse réflexion plongée « au-delà de la morale et de la politique » comme le soulignera le compositeur lors de la rencontre suivant la représentation, bénéficie de l’immense espace scénique qu’offre la StaatenHaus, refuge provisoire de l’Opéra de Cologne toujours en travaux ; elle ne facilite sans doute pas la tâche du chef Peter Rundel, exceptionnel d’engagement et de précision dans sa direction des forces musicales, et notamment d’un Gürzenich-Orchester grand format augmenté de nombreuses percussions. Ces cinq représentations à Cologne doivent désormais inciter d’autres programmateurs à trouver le lieu idoine pour accueillir cette grande œuvre de notre temps.

Jean-Guillaume Lebrun

Philippe Manoury : Die letzten Tage der Menschheit – Cologne, Oper Köln in StaatenHaus, 29 juin 2025.

(1) www.concertclassic.com/article/kein-licht-de-philippe-manoury-en-creation-francaise-au-festival-musica-un-jeu-dangereux

Photo : Miljenko Turk, Statisterie der Oper Köln © Sandra Then

Derniers articles

-

16 Janvier 2026Laurent BURY

-

15 Janvier 2026Alain COCHARD

-

14 Janvier 2026Laurent BURY