Journal

Les Archives du Siècle Romantique (97) – La création de Robinson Crusoé d’Offenbach vue par Paul Bernard (Revue et Gazette musicale de Paris, 1er décembre 1867)

Un Offenbach en décembre ? Rien de bien original, diront certains. Et pourtant si ! Plutôt que de revenir aux sempiternels Orphée aux enfers, Vie parisienne ou Belle Hélène, la maison de l’avenue Montaigne a en effet eu l’excellente idée de programmer, du 3 au 14 décembre, un ouvrage méconnu mais d’importance du « Mozart des Champs-Elysées », Robinson Crusoé. Une nouvelle production pour laquelle le TCE unit ses forces à celles d’Angers Nantes Opéra et de l’Opéra de Rennes, en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane. La perspective est d’autant plus réjouissante que Laurent Pelly et Marc Minkowski – deux artistes dont l’amour pour Offenbach n’est plus à dire – seront à l’œuvre, entourés d’une distribution alléchante puisqu’on y relève les noms de Sahy Ratia, qui poursuit là son irrésistible ascension, Julie Fuchs, Adèle Charvet, Laurent Naouri ou Marc Mauillon.

Sahy Ratia © Chieh Hsuan Liu

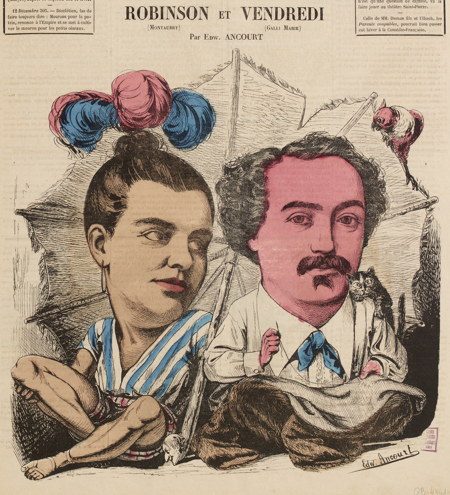

Dire que Jacques Offenbach était attendu au tournant en 1867 à l’Opéra-Comique est un faible mot. Sept ans auparavant, Barkouf – première apparition d’un ouvrage de l’auteur sur cette scène – avait été un beau fiasco (retiré de l’affiche au bout de sept représentations) ; l’enjeu était donc de taille. Sur un livret d’Eugène Cormon et Hector Crémieux, inspiré du célèbre roman de Daniel Defoe (publié en 1719), Offenbach avait travaillé à son opéra-comique en trois actes durant l’été 1867, entre Bad Ems et Paris. Avec Achille-Félix Montaubry dans le rôle-titre, Marie Cico en Edwige et une certaine Célestine Galli-Marié – la future Carmen – en Vendredi, Robinson Crusoé fut créé le 23 novembre 1867, quelques mois après la première (le 12 avril) de la Grande-Duchesse de Gérolstein au théâtre des Variétés.

> Les prochains opéras de Jacques Offenbach <

Paul Bernard (1825 - 1879) © wikipedia.org

Offenbach seconde manière

La nécessité dans laquelle s’était trouvé le compositeur de tout à la fois satisfaire ses admirateurs et répondre aux goûts des habitués du Comique put dérouter certains spectateurs. Mais des critiques avisés, tel Paul Bernard (un ancien élève de Thalberg, Elwart et Halévy), ne s’y trompèrent pas. Son compte rendu du 1er décembre 1867 dans la Revue et Gazette musicale de Paris, soulignait le tournant qui s'opérait dans le cours de la carrière d’Offenbach : « Dès aujourd’hui on peut dire que le maestro populaire est entré dans une seconde manière », écrivait-il. Point de vue qui apparaît d’autant plus pertinent avec le recul du temps et la mise en perspective qu'il autorise. « Robinson Crusoé, soulignait pour sa part Robert Pourvoyeur, constitue le « chaînon manquant » entre les grands opéras bouffes et Les Contes d’Hoffmann ».

Avant de découvrir Robinson Crusoé à Paris, ou par la suite à Angers (10 mai), Nantes (29, 31 mai, 2 & 4 juin) et Rennes (du 16 au 24 juin), le 97e épisode des Archives du Siècle Romantique vous invite à découvrir l'article que Paul Bernard signa peu après la création de l’ouvrage d’Offenbach.

Alain Cochard

*

Paul Bernard, « Robinson Crusoé », Revue et Gazette musicale de Paris, 1er décembre 1867. Extrait du compte rendu de la création.

C’était une grosse affaire pour M. Offenbach, le compositeur ordinaire des Bouffes, des Variétés et du Palais-Royal, de venir essayer son luth sur la scène de l’Opéra-Comique et de l’accorder au diapason d’une grande et noble harpe. On pouvait craindre qu’il n’éprouvât des défaillances.

Eh bien, non ! il faut être juste et savoir gré des efforts plus sérieux tentés par un compositeur aussi gâté par le public que l’auteur des Bavards et de la Grande-Duchesse.

Une voie nouvelle s’ouvre devant M. Offenbach, et nous croyons pouvoir affirmer que sur ce terrain plus élevé ses forces ne le trahiront pas. Dès aujourd’hui on peut dire que le maestro populaire est entré dans une seconde manière. Il est resté mélodique, mais sa phrase a pris de la rondeur, de l’ampleur, de la distinction ; le burlesque a fait place à une gaieté de meilleure souche. Le sentiment juste, le charme qu’on avait vu naître dans La Chanson de Fortunio ont gagné de la maturité et sont arrivés parfois très-haut dans sa nouvelle partition. L’art de l’orchestration qu’il a toujours possédé, a pris aussi un plus complet développement. On y sent le désir de prouver une valeur plus profonde ; des effets nouveaux dénotent le chercheur ; la connaissance des timbres y est portée très-loin ; l’ambition s’y montre de temps en temps, mais elle est couronnée de réussite, et le succès prend force de loi.

Robinson ( Achille-Félix Montaubry) & Vendredi (Célestine Galli-Marié) par Edw. Ancourt - Le Bouffon, 8 décembre 1867 © Paris Musées - Musée Carnavalet

Une ouverture remarquée

Le morceau symphonique qui précède le lever du rideau n’est pas à proprement parler une ouverture ; c’est pourtant plus développé qu’une introduction, et cela résume le sujet en ce qu’on y trouve une phrase conservant toutes les allures de la musique civilisée et une danse de sauvages très-colorée, à l’indienne. On peut donc pressentir dès ces premières pages qu’on va assister à des tableaux de différentes natures, et l’opposition que ce double point de vue comporte a été fort bien obtenue par le compositeur. Le premier thème est emprunté à l’air de Robinson rêvant les voyages et désirant les richesses. L’orchestration en est vague comme un mirage, tout en se conformant aux élans fugitifs d’une ambition inassouvie. Le chant qui passe de la clarinette au hautbois est noble et inspiré ; puis la danse sauvage éclate vive et bizarre, avec ses réponses d’instruments à vent et ses notes mineures dans les basses. Félicien David, le musicien orientaliste, n’eût pas fait mieux, et ce n’est pas du reste la seule fois que nous pourrons établir une comparaison de facture qui prouve que M. Offenbach, tout en sachant conserver la personnalité qui lui est propre, parvient à plier son talent toujours souple à une certaine dose d’assimilation. Cette courte ouverture se termine par un solo de cor qui a valu à M. Baneux des applaudissements bien mérités.

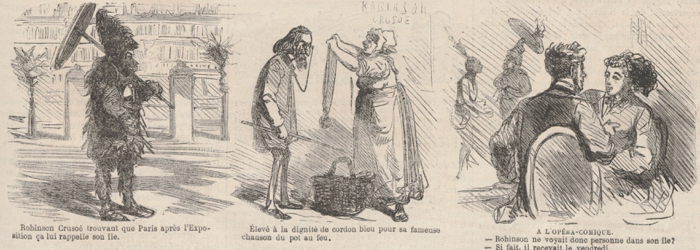

Le Monde illustré, 4 janvier 1868 © Gallica / BnF

De l’Offenbach passé au crible

Le premier acte débute par un quatuor finissant en quintette et dans lequel l’air de ténor, qui a servi de thème à l’ouverture, se trouve intercalé. Ce long morceau est traité d’un bout à l’autre avec une grande autorité de facture. C’est de la belle et bonne musique d’opéra-comique, finement scénique et bien coupée. On peut y remarquer une phrase pleine d’ampleur, dite par le père (Crosti) et fort habilement accompagnée par le trio des trois femmes. Quant au chant de Robinson, d’abord entendu dans la coulisse et venant se conclure sur la scène, il offre une très-jolie phrase sur ces mots : Voir, c’est avoir, ainsi qu’une période imitative du plus bel effet sur le navire en partance. Les violoncelles de M. Tilmant feraient, ma foi, de fort habiles matelots, si l’on en juge par la manière dont ils savent rendre le sillage d’un vaisseau. Le quintette devient alors charmant. Sur ces paroles :

On voulait le quereller,

On se laisse ensorceler,

arrive une piquante diversion ; puis la coda se présente alerte et pimpante et la musique fait place au dialogue, en laissant la plus heureuse impression à l’auditeur encore sur la défensive.

Julie Fuchs, interprète du rôle d'Edwige © Gérard Uféras

Voici venir du reste le morceau qui doit rompre la glace. C’est la ronde du Dimanche, fort bien enlevée par Mlle Cico (Edwige) et à laquelle tous les personnages répondent avec de charmants détails. Il y a là une rentrée délicieusement trouvée. « C’est de l’Offenbach, » entendions-nous dire. Oui, c’est de l’Offenbach, mais de l’Offenbach passé au crible, et je ne connais que la ronde des Porcherons qui puisse, par son entrain et sa distinction, être comparée à celle-ci. Aussi quel succès et quel bis formidable ! La glace est bien décidément rompue et le spectateur désormais s’est livré sans réserve.

Une ariette de Mlle Girard (Suzanne), qui pour faire peur à son amoureux lui raconte les malheurs de Tom, Thomas et Tommy, mérite être mentionnée ; mais j’ai hâte d’arriver à un grand quatuor qui me semble l’une des parties le plus sérieusement traitées de la partition. Toute la famille apprenant que Robinson veut partir se livre au désespoir ; cependant le père, qui a surpris l’amour d’Edwige, compte sur elle pour retenir le fils fugitif : dès lors l’espérance revient au cœur de chacun. Ce touchant épisode a parfaitement inspiré le musicien qui, de suite, se montre au niveau de la situation. Le premier andante, Ah ! c’est bien mal, est fort ingénieusement combiné. Les trois voix de femmes, se mariant dans de jolis ports de voix, ont vraiment l’air de pleurer sur un motif large de la basse. Après ce bel ensemble survient une romance de premier ordre ; c’est la réponse d’Edwige à cette interrogation du père : Aimes-tu Robinson ? Le motif en est pur comme l’amour qui se sent naître, et sur ces mots : Si c’est aimer, je l’aime ! la salle entière a salué et bissé d’enthousiasme la présence d’une de ces perles musicales qui se rencontrent rarement dans l’écrin d’un compositeur. Le quatuor reprend alors et le mouvement final, Quel bonheur ! quel bonheur ! se montre digne de tout ce qui précède.

Le duo entre Robinson (Montaubry) et Edwige, sauf l’andante, me paraît moins heureux. Les effets dramatiques y sont un peu lourds, un peu ambitieux ; le cœur n’a pas assez guidé la main du musicien, et la strette à la Verdi qui termine ce morceau manque peut-être de la distinction remarquée jusqu’ici. La somme de mes louanges me permet cette petite critique ; cependant, pour ne pas me brouiller avec M. Offenbach au moment où le rideau tombe, je suis enchanté de pouvoir citer un rondo syllabique chanté par Ponchard (Toby) : « Mon bon ami, j’ai réfléchi », d’un comique de fort bon aloi et qui coupe agréablement la fin un peu sérieuse de ce premier acte.

Vous n’avez pas oublié qu’ici nous franchissons les mers. Le compositeur prépare son public par un entr’acte symphonique très-développé, destiné à faire pressentir les merveilles du nouveau monde. C’est un portique du plus grand style où les chants d’oiseaux se mêlent aux guirlandes des forêts vierges, où la rêverie vous berce, où les ingéniosités d’orchestration vous captivent. Une note persistante des cors et des bassons vous pénètre et accompagne de sa poésie indolente une phrase large déclamée par les violoncelles ; c’est fort beau. Tout ce tableau d’ailleurs sera très-coloré. Voici d’abord l’air de Robinson, Salut chaumière ; voici l’entrée de Vendredi (Mme Galli-Marié) sur une chanson indienne des plus originales : Tamayo, mon frère ; voici enfin le joyau de la partition, le duo entre Robinson et Vendredi, où l’on retrouve comme un parfum de Meyerbeer dans le tour mélodique et dans les timbres d’accompagnement. Ce duo est délicieux. La première partie avec les réponses de Vendredi est une caresse qui vous charme, et quand le dernier mouvement commence sur ces deux vers :

Le concert des oiseaux chantant sous la feuillée

Est moins doux que la voix de la femme adorée,

on se sent envahir par une émotion immense et comme entouré d’une voluptueuse atmosphère.

Jacques Offenbach par A. Lemot - Le Monde pour rire, 14 août 1869 © Gallica / BnF

Contemplatif et communicatif

Dans cette situation vraiment très-neuve, le compositeur s’est montré sous un nouveau jour. Jusqu’ici on avait pu s’habituer à ne considérer M, Offenbach que comme un aimable et spirituel musicien. Aujourd’hui, si l’on croit devoir lui contester encore la corde dramatique et passionnée, il faudra du moins lui accorder sans conteste la fibre contemplative et communicative.

Les oppositions sont fréquentes du reste dans l’enchaînement des morceaux, et nous allons avoir à citer dans le second tableau du deuxième acte des pages essentiellement comiques. C’est tout d’abord la chanson du Pot au feu enlevée avec une bouffonnerie adorable par Sainte-Foy (Jim Coks) et qu’on a fait répéter par acclamation. Les paroles en sont fort drôles, jugez-en par l’échantillon :

Je prends un vase de terre

Au ventre bien arrondi ;

J’y mets vingt litres d’eau claire

Et le morceau favori.

Il est vrai de dire que la musique s’y adapte avec infiniment de tact et d’esprit. Ici pas de jeux sur les syllabes, pas de mots dénaturés, pas de cris ni de contorsions, mais le genre bouffe dans ce qu’il a de plus naturel et produit par la force seule de la phrase musicale. Le duo qui suit entre Ponchard et Mlle Girard joint au même mérite d’invention une réelle valeur de facture. C’est un morceau charmant et amusant au possible. Nul doute qu’il ne devienne de grande mode dans les concerts.

Presque les proportions du grand opéra

Nous voici arrivés à la partie la plus vaste de l’œuvre. Nous entrons presque dans les proportions du grand opéra, et M. Offenbach nous y conduit avec une autorité incontestable. Des danses, des chœurs, une marche du sacrifice, un finale dramatique très-développé dans lequel passe un grand air d’Edwige fort applaudi, voilà le programme de la lin du deuxième acte. Au milieu de tout ceci, la marche vous étonne par son singulier et hardi caractère, et l’andante du grand air : Joyeux matelots, avec son accompagnement de tierces persistantes, vous berce et vous transporte au milieu de l’Océan par une belle nuit des tropiques. Edwige, destinée à être offerte en sacrifice au grand Esprit, a dû prendre un breuvage qui la jette dans le pays des rêves. Elle croit retrouver celui qu’elle aime et l’épouser au milieu des fêtes et des danses. De là une strette en forme de valse, fort brillante, et qui termine avec éclat ce finale très-mouvementé.

Robinson Crusoé (3e tableau, scène des sauvages) — Le Monde illustré, 30 novembre 1867 © Gallica / BnF

Le public donne gain de cause à Offenbach

Un charmant morceau symphonique très-court et très-finement écrit précède le troisième acte et rappelle la ronde du Dimanche. Ceci est tout à fait écrit pour les échos de la salle Favart ; de même que la délicieuse berceuse qu’on entend au lever du rideau, murmurée à ravir par Mme Galli-Marié, et à laquelle un accompagnement obligé de violoncelle prête un charme infini. Comme pour se faire valoir l’une par l’autre, Tient, immédiatement après, une piquante ariette de Mlle Girard, tellement originale avec sa note de harpe tombant comme une goutte d’eau sur chaque temps de la mesure, tellement fine, tellement simple et pourtant tellement nouvelle, qu’ici encore le bis s’est fait entendre universel et persistant. Mlle Girard a dû s’exécuter de bonne grâce et l’on a pu réapplaudir la jolie phrase inspirée par ces paroles :

Oui, c’est un brun,

Mais c’en est un

De la rive lointaine.

Signalons un beau trio d’un effet grandiose se terminant en sextuor et ramenant d’une façon charmante la jolie ronde du premier acte. Citons aussi les couplets très-colorés de Mme Galli- Marié : « Maître avait dit à Vendredi. » La jalousie, la rage, la vengeance ont fait invasion dans le cœur du jeune sauvage, et Mme Galli-Marié, qui sait si bien faire vibrer toutes ces cordes, a trouvé là un de ces effets dont elle est sûre. Le public le lui a témoigné de reste et la salle était encore toute frémissante quand un joli quatuor, Veux-tu, mon bonhomme ? est venu rasséréner les cœurs et établir un succès de plus. Nous n’avons plus maintenant à signaler que le finale, précédé d’un chœur de matelots peut-être un peu trop développé.

S’il fallait compter les excellentes choses de cette partition, on pourrait presque tout citer. Si l’on voulait seulement parler des inspirations de premier ordre qui s’y trouvent, on arriverait encore à un bilan que peu d’ouvrages comportent. C’est donc un succès pour M. Offenbach, et le soin qu’il a mis à écrire sa nouvelle œuvre prouve qu’il attachait beaucoup de prix à cette épreuve importante. Qu’il soit donc satisfait ; le public lui a donné gain de cause. Comme dans la Grande-Duchesse, le fusilier Fritz est passé général.

Paul Bernard

(NB : les intertitres ne figurent pas dans l’article original)

Offenbach : Robinson Crusoé

Les 3, 5 8, 10, 12 & 14 décembre 2025

Paris – Théâtre des Champs-Elysées

www.theatrechampselysees.fr/saison-2025-2026/opera-mis-en-scene/robinson-crusoe

Illustration © L’Image, 8 décembre 1867 (détail) © Gallica/BnF

Derniers articles

-

20 Janvier 2026Michel ROUBINET

-

20 Janvier 2026Laurent BURY

-

19 Janvier 2026Alain COCHARD