Journal

L’EIC célèbre Berio et quatre compositrices d’aujourd’hui – La voix malgré la voix – Compte-rendu

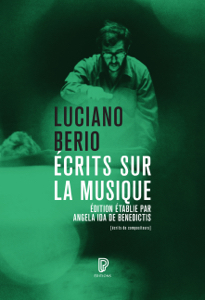

Luciano Berio (1925-2003) était sans doute, de tous les compositeurs qui formèrent l’avant-garde musicale de l’immédiat après-guerre – la fameuse « génération de Darmstadt » éclose au début des années 1950 –, celui qui déploya le plus largement sa curiosité. C’est ce que montre bien le recueil de ses écrits, opportunément réunis par la Philharmonie de Paris (1), où le propos embrasse bien au-delà de la musique : la littérature, les arts plastiques, l’architecture, la philosophie ou les sciences. Surtout, comme le souligne son ami Umberto Eco (1932-2016) dans un texte qui sert d’introduction auxdits Écrits, « Berio était un homme de culture parce qu’il s’intéressait – et c’est un trait des vrais hommes de culture – autant à la culture dite haute qu’à la culture dite basse (…) comme pour dire que s’il y a des rapports continuellement agissants au sein de la culture d’une même époque, il ne faut pas les chercher seulement entre, que sais-je : Pollock et Stockhausen, mais également entre le heavy metal et les bandes dessinées publiées dans le magazine Métal hurlant ».

Sarah Aristidou & l'EIC, dir. Vimbayi Kaziboni © Anne-Elise Grosbois

Une phonologie imaginaire

Les Folk Songs (1964) sont l’un des exemples les plus célèbres de la façon dont Berio savait nourrir son invention musicale – Umberto Eco parle de sa « gourmandise ». Dans ce recueil de onze chansons issues de traditions populaires plus ou moins authentiques et identifiées (deux d’entre elles sont de la plume de Berio lui-même), le compositeur s’appuie sur de multiples langues (anglais, arménien, azéri, français, italien, sicilien…) – en une « phonologie imaginaire et, pour cette raison même, rigoureuse » dira-t-il. Il semble prendre les traditions populaires à la racine et les transplante dans son propre terreau musical (prosodique, rythmique, instrumental, harmonique…). L’une des difficultés de l’interprétation du cycle est de donner à chaque chanson sa couleur propre sans faire de l’ensemble un patchwork ni l’uniformiser. Cathy Berberian, pour qui Berio écrivit ces Folk Songs comme beaucoup de ses pages vocales les plus inventives, partageait à l’évidence « l’imaginaire phonologique » du compositeur. Ce n’est pas le cas de Sarah Aristidou, qui ne trouve jamais vraiment le ton juste dans son interprétation. Si elle cherche bien à donner un caractère à chaque page, tout cela semble forcé jusqu’à la caricature. Ainsi, dans la quatrième, Rossignolet du bois, tente-t-elle de donner vie à un dialogue amoureux mais ce faisant écrase toute la légèreté cyclique de la pièce. Peu à l’aise dans les graves (A la femminisca), excessivement lyrique, avec un vibrato prononcé, quand il faut s’enflammer, elle ne laisse pas la musique respirer. Pourtant, les musiciens de l’Ensemble Intercontemporain restent très attentifs à suivre cette voix tout en laissant s’épanouir les mondes sonores réinventés par Berio.

> Les prochains concerts "Luciano Berio" <

Vimbayi Kaziboni © Anne-Elise Grosbois

Du sens à l’énergie sonore

Les quatre autres œuvres au programme prolongent la démarche de Berio tant dans le rapport à la voix – nul besoin de soliste ici – que dans celui aux musiques populaires, portées par la direction précise et explosive de l'Américano-zimbabwéen Vimbayi Kaziboni. Irrlicht (2012) d’Eva Reiter se rattache davantage aux œuvres – tel Thema : Omaggio a Joyce – que Berio bâtissait sur des phonèmes plutôt que sur un fil narratif. Sons instrumentaux et bribes vocales, amplifiées, triturées, bruitées, construisent peu à peu un semblant de langage qui produit non pas un sens mais une énergie sonore. Plus récentes, les pièces des trois autres compositrices réunies s’aventurent hors des musiques dites savantes.

Dans Pure Bliss, Sara Glojnarić (née en 1991) interpole de courts fragments musicaux choisis par les musiciens de l’ensemble Klangforum (qui avaient créé l’œuvre en 2022) avec un traitement musical hélas insuffisamment renouvelé. Cauldron of Mania de Ni Zheng (née en 1997) et S.M.B. (South Memphis, Bitch) de Zara Ali (née en 1995) portent la musique vers une certaine radicalité. La première fait dériver une musique sombre, dense et hérissée d’un cri initial. La seconde emprunte aux codes et à l’énergie revendicatrice du hip hop – le « Memphis horror rap » précise-telle – dans une partition qui oppose le souffle – énergie vitale, aérienne – à un traitement massif de l’orchestre.

Jean-Guillaume Lebrun

Paris, Cité de la Musique, le 24 octobre 2025

(1) Luciano Berio, Écrits sur la musique, édition établie par Angela Ida de Benedictis, traductions de Marilène Raiola, Paris, Philharmonie Éditions, 2025.

Derniers articles

-

09 Février 2026Alain COCHARD

-

08 Février 2026Laurent BURY

-

07 Février 2026François LESUEUR