Journal

Qu’est-ce que ... le Grand opéra français ?

Grand opéra français, on croirait presque entendre une recette de gibier grand veneur ou de pièce montée. Ses morceaux de choix ? La Juive, les Huguenots, l’Africaine, La Reine de Chypre. Chassé des scènes par le succès de Wagner et du vérisme italien, ce genre est resté relégué dans le magasin des ringardises avant de (re)susciter l’intérêt. Le Grand opéra a pourtant inventé les canons de l’opéra moderne et son économie.

La recette précise, c’est son élaborateur principal, Louis Véron, directeur de l’Opéra de Paris de 1831 à 1835, qui nous l’offre dans ses Mémoires d'un bourgeois de Paris.

Un grand opéra en cinq actes doit avoir une action très dramatique, mettant en jeu les plus grandes émotions humaines avec de puissants intérêts historiques. Cette action dramatique, cependant, doit pouvoir être comprise par les seuls yeux, comme dans l'action d'un ballet ; le chœur doit être passionné et jouer un rôle actif dans le drame. Chaque acte doit avoir des décors, des costumes et surtout des scènes différentes ... Quand on a à sa disposition une vaste scène de quatorze mètres de profondeur, un orchestre de plus de quatre-vingts musiciens, un chœur de même taille et une équipe de soixante machinistes pour mouvoir le décor, le public attend et exige de vous de grandes choses.

Contrairement à l'opéra-comique et ses dialogues, le Grand opéra doit en effet être entièrement chanté et surtout comprendre un ballet, un héritage venu de l’Ancien Régime. Ses livrets sont des drames humains à grande échelle comprenant des chœurs, des décors et des costumes somptueux, et surtout de nombreux effets spectaculaires.

A l'Opéra (salle Le Peletier) @ PBZ - Fonds Leduc

Un acte très politique

Le Grand Opéra a d’abord été un phénomène parisien résultant de la nécessité d’assainir le bilan comptable de l'Opéra, une institution à la charge de l’État jusqu’en 1830. Avant cette date, elle se trouvait chroniquement endettée. L’Opéra était la cible préférée de l'opposition libérale qui réclamait au passage une rénovation de son répertoire. Le public était lassé de Gluck et de Cherubini et voulait des spectacles semblables à ceux que proposaient les théâtres de boulevard où de nouveaux effets spéciaux (panoramiques tournants, changements de lumière et illusions d'optique) bénéficiaient des travaux de Daguerre. Ce dernier avait commencé à travailler pour la scène avant d’inventer le daguerréotype, cet ancêtre de la photographie. En réponse à ces demandes, l'Opéra commanda en 1828 un opéra en cinq actes à Daniel Auber, La Muette de Portici. Le scénographe Charles Ciceri, qui travaillait avec Daguerre, réalisa une série de décors visuellement époustouflants qui utilisaient l'éclairage au gaz pour figurer l'éruption du Vésuve.

La Muette de Portici d'Aubert, carte à collectionner Liebig © PBZ

En 1830 la Révolution de Juillet affirma le triomphe de la bourgeoisie commerçante. L'Opéra fut alors repris par Louis Véron, son tout premier entrepreneur-dirigeant. Véron se considérait comme le leader d'une révolution bourgeoise au théâtre. Dans ses Mémoires, il affirme qu'en prenant la direction de l'Opéra, son but était d’en faire le Versailles de la bourgeoisie, qui « viendrait y affluer pour prendre la place de la cour et des nobles bannis ». L’Opéra était alors situé rue le Peletier. Pour atteindre ses buts, Véron réforma la salle afin de la rendre accessible aux nouvelles élites bourgeoises. Il augmenta le nombre de petites loges (quatre places) en supprimant les plus grandes (de six places). Il en ouvrit deux nouvelles près de la scène, meublées dans le style des gentlemen's clubs. Elles offraient aux abonnés une vue rapprochée sur les jambes des ballerines. Véron fit rajouter des rangées aux balcons où les billets pouvaient être achetés pour une seule représentation. Il transforma les rangées de bancs en fauteuils confortables, appropriés pour les femmes désormais admises dans cette zone.

Le directeur-entrepreneur rallongea également la saison jusqu'à la trêve estivale. Alors que l'aristocratie avait quitté Paris pour la campagne, il ouvrit la salle à un autre public. Elle devint « envahie par les médecins de province et leurs familles durant l’été », selon le mémorialiste Louis Gentil. Les représentations débutèrent désormais à 20 heures, laissant aux gens d'affaires plus de temps pour rejoindre le théâtre après le travail. Les horaires de nos opéras datent de ces années de réforme.

Confort, luxe et spectacle contribuèrent au succès de Robert le diable de Meyerbeer qui rapporta à Véron la somme impressionnante de 10 000 francs par soirée, dès sa première en novembre 1831. Son triomphe au box-office épargna la faillite à l'Opéra de Paris.

Fromental Halévy (1799-1862), auteur de La Juive (1835) - Musica (septembre 1910) © Bibliothèque du Conservatoire de Genève

L’argent à foison

Pour réussir l’entreprise, il fallait des compositeurs. Paris était leur terre d’élection. Si Rossini (Guillaume Tell, 1829), Meyerbeer, Donizetti (Les Martyrs, 1840), Verdi (Les Vêpres siciliennes, 1855) - ont souhaité y travailler, c’est que les avancées sur la législation du droit d’auteur en France représentaient pour eux un attrait majeur. La France était alors le seul pays européen où ce droit, introduit par Beaumarchais, était non seulement reconnu par la loi mais effectivement appliqué depuis 1791. Il donnait au compositeur d’opéra la propriété à vie sur son travail. En Italie et en Allemagne, l’auteur touchait une rémunération unique lors de l’écriture. À Paris il en recevait une pour la partition et une autre à chaque exécution, à condition que le livret soit en français.

Giacomo Meyerbeer ( 1791-1864)

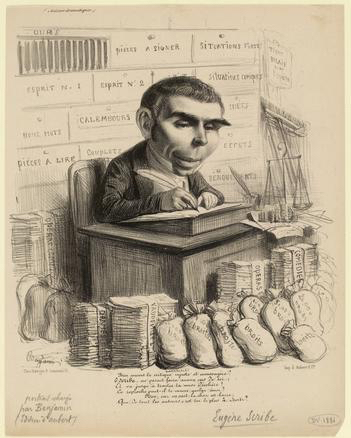

C’était l'environnement idéal pour le berlinois Meyerbeer, qui fut le premier à avoir un contrôle total de ses œuvres de la création à la commercialisation. Le Grand opéra de l’ère Véron renversait l'ancienne relation entre l'imprésario, le librettiste et le compositeur. Là où auparavant un imprésario employait un compositeur pour écrire la musique d'un livret, Meyerbeer employait un librettiste (généralement Scribe) pour écrire les paroles. C’était lui seul qui façonnait l'œuvre, ouvrant la voie au modèle d’un créateur total comme Wagner.

Trois ans après sa création, Robert le diable avait été produit par soixante-dix-sept compagnies différentes dans dix pays du monde, de New York à Saint-Pétersbourg, rapportant plus d'argent que tout autre ouvrage. Jusqu’à la mort de son auteur en 1864, il rapporta des millions de francs à la Salle le Peletier avec pas moins de 470 représentations.

Eugène Scribe (1791- 1861), portrait charge de Benjamin © Paris Musées - Musée Carnavalet

Opéra, marketing et un zeste de corruption

Splendeur des costumes, des décors et des effets techniques ; fête du mouvement, de la lumière et des couleurs, le principal attrait de Robert le diable était sa féerie visuelle. Ces nouveautés doivent être comparées à l'introduction du son et de la couleur dans les films muets d'Hollywood. Le point culminant de l’opéra était le Ballet des nonnes. Des fantômes vêtus de blanc sortaient de leurs tombes pour danser érotiquement au clair de lune, un effet rendu fantomatique par l'utilisation de l'éclairage au gaz et des voiles attachés aux corsages des danseuses. Ces premiers tutus régalaient les messieurs des loges latérales ...

En 1831, le Grand opéra entra également dans l'ère industrielle. Son succès pérenne dut beaucoup au marketing dans lequel Louis Véron excellait. L’entrepreneur entretenait des relations étroites avec des agents, des éditeurs de musique et des journalistes et sut utiliser la presse en pleine expansion. Un autre berlinois, son ami Maurice Schlesinger, rédacteur en chef et propriétaire de l'influente Revue et Gazette musicale de Paris, possédait les droits de publication des opéras. Dans ses colonnes, il s'était assuré les services de Sand, Dumas et Balzac et leur payait des piges confortables. Le nouvelle Gambara contient par exemple une conversation très positive sur Robert le diable. Si la Revue fonctionna souvent à perte, Schlesinger tirait ses principaux bénéfices de l’édition des airs et des extraits des opéras. Le public venait plus volontiers assister à une représentation lorsqu'il en connaissait déjà les mélodies jouées à domicile ou entendues au kiosque à musique.

Louis Véron voulait aussi que ses productions bénéficient d’avis flatteurs. Il invitait les critiques à déjeuner avant chaque première, il leur donnait des loges et des laissez-passer pour le foyer de la danse, bordel notoire de la haute société du temps. Et Véron ne lésinait pas sur la claque. Celle de l’opéra était dirigée par Auguste Levasseur, un intime de tous les chanteurs, acteurs et musiciens parisiens qui le défrayaient pour se faire applaudir.

Page de couverture du chant-piano de l'Herculanum de Félicien David © Collection de la bibliothèque de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis

Un genre jalousé puis dépassé

D'abord développé à Paris, le modèle du Grand opéra à la française se répandit vite en Allemagne et en Italie. Tout le monde voulait en tâter, c’était la poule aux œufs d’or. Pour comprendre son attrait, il faut se plonger dans Ma vie de Wagner où sont développés ses rapports avec Meyerbeer. Son refus de Rienzi, parfait exemple d’un grand opéra français au format export, déchaîna le surmoi antisémite de Wagner, avec les conséquences que l’on sait.

Don Carlos de Verdi en français (1867) relève également de l’esthétique du Grand opéra. La seconde mouture du Faust de Gounod, Fervaal de d’Indy (1897), Sigurd de Reyer (1884), Henry VIII (1883) et Ascanio de Saint-Saëns (1890), ou ces péplums lyriques que sont Les Barbares du même Saint-Saëns (1901) et l’Herculanum de Félicien David (1859), pour citer quelques œuvres fraîchement exhumées, en sont les héritiers. Il finit par se diluer dans la réforme initiée par ce même Wagner qui, avant Tristan, n’avait cessé de tourner autour du format Grand opéra dans Lohengrin et Tannhäuser.

Ce genre exotique, charmeur et inoubliable, fut pour ses contemporains l’équivalent du cinéma de Cecil B. DeMille et de David Lean. Longtemps méprisé, il a largement contribué à l’évolution économique et esthétique de l’art lyrique.

Vincent Borel

Bibliographie

Louis Véron, Mémoires d’un Bourgeois de Paris (Librairie nouvelle 1857)

Wagner, Ma vie (Perrin)

Louis Gentil, Les cancans de l’opéra (édition de Jean-Louis Tamvaco, CNRS éditions)

Anselm Gerhard, The Urbanization of Opera, Music Theater in Paris in the Nineteenth Century (Chicago 1998)

Rémy Campos, Le commerce de la critique, journalisme musical et corruption / Sociétés et représentations n°40 (2015)

Illustration (Affiche d'Ascanio / Saint-Saëns,, détail) © PBZ

Derniers articles

-

31 Août 2025Alain COCHARD

-

31 Août 2025Alain COCHARD

-

30 Août 2025Laurent BURY